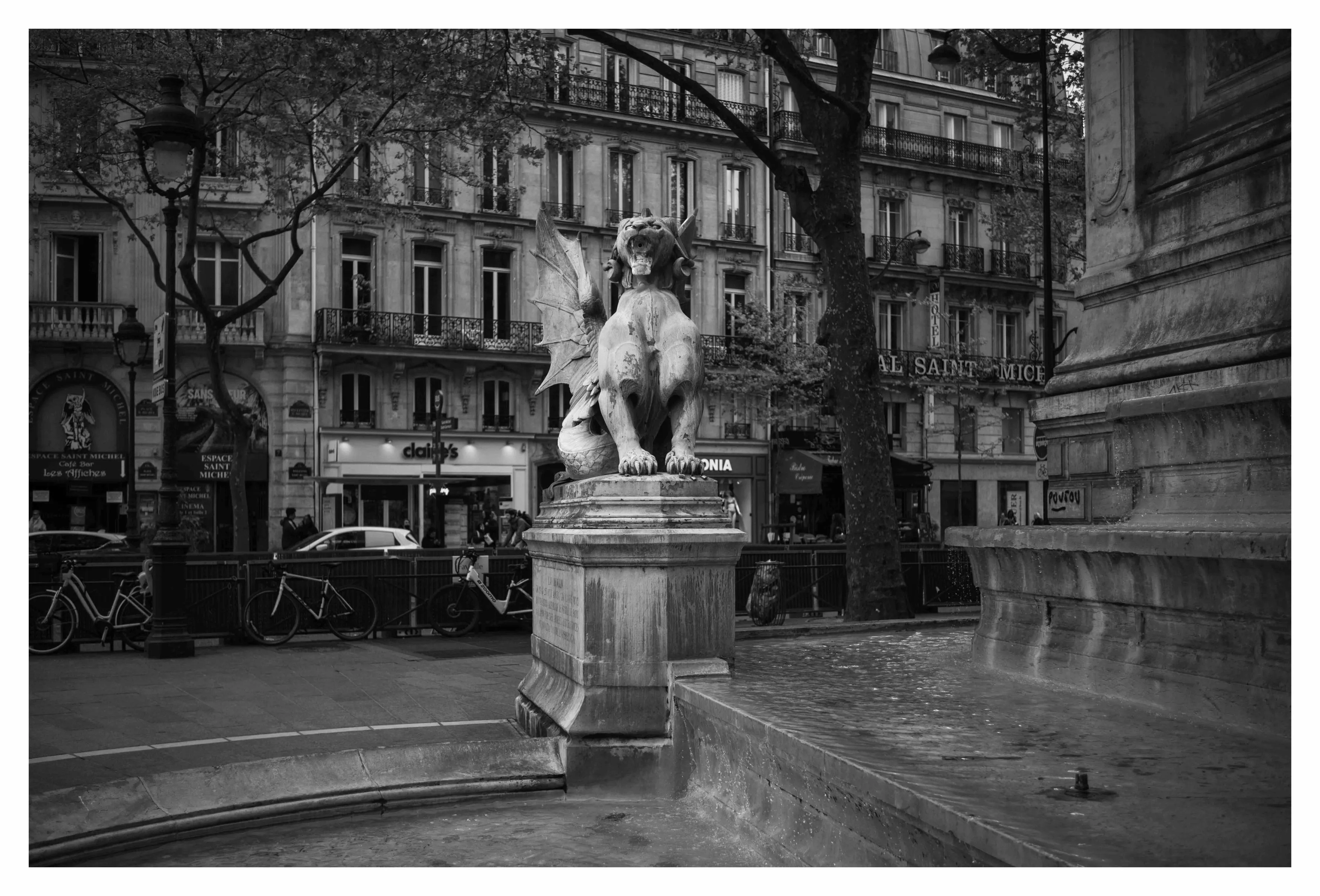

“C’est une image que je poursuis, rien de plus.”

Gérard de Nerval

” Il faut que ceux qui se considèrent comme juifs dans le monde entier se dissocient massivement de l’idée que la « protection du peuple juif » coïncide avec le soutien au colonialisme israélien, qui est meurtrier et autodestructeur. Et qu’ils rejettent l’assimilation de la critique du sionisme avec l’antisémitisme, telle que plusieurs Etats l’ont malencontreusement officialisée. Oui, le sort de l’Etat d’Israël importe aux juifs, et les conséquences de ses politiques sont leur affaire, car leur attitude collective n’est pas sans influence sur son comportement. Mais plus généralement, ce qui est en jeu, c’est le sens que le « nom Juif » gardera dans l’histoire : honneur ou déshonneur, that is the question. Les juifs, sans doute, n’ont aucun privilège à faire valoir dans la défense des droits des Palestiniens, dont la cause est universelle ainsi que je l’avais écrit il y a très longtemps. Mais en ce moment même ils ont sans doute une mission à remplir.”

Étienne Balibar, Mémorandum sur le génocide en cours à Gaza, 19 septembre 2024

“Depuis plus de dix mois, tous les jours à Gaza, des vieillards, des femmes, des enfants, des hommes sont sciemment visés et tués. L’occupant attaque les écoles, les hôpitaux, les campements de réfugiés. Il s’acharne sur les médecins, les journalistes, les athlètes. Il organise la famine. L’occupant torture les prisonniers comme l’a démontré le rapport de B’Tselem.

Depuis des mois, des centaines de milliers de Gazaouis survivent sous la tente dans les pires conditions, avec une absence d’hygiène qui favorise les épidémies.

Le monde sait et les dirigeants se taisent. Certains se disent « préoccupés » mais, collectivement, ils laissent le gouvernement d’extrême droite au pouvoir en Israël détruire chaque jour un peu plus le droit international. Pire, ils continuent de fournir armes et munitions aux génocidaires. Les États-Unis viennent de renouveler leur financement de milliards de dollars à Israël pour des armes et de l’équipement militaire.

La décision qui s’impose, sanctionner fortement cet État qui commet les pires crimes en toute impunité, n’est toujours pas prise.

Nous, Juives et Juifs, parce que le crime se commet en notre nom, parce que nous refusons d’être complices de ce crime atroce, parce que nous refusons que l’antisémitisme (qui est notre histoire intime) soit utilisé pour justifier l’horreur,

Nous appelons à la solidarité concrète avec la population de Gaza martyrisée,

Nous appelons à exiger le cessez-le-feu et l’arrêt de cette tuerie,

Nous appelons tous les pays à sanctionner l’État d’Israël,

Nous appelons au jugement des criminels de guerre et de leurs complices.”

Appel juif international contre le génocide à Gaza, 22.08.2024

“Un hôtel fréquenté par des fantômes. On ne voit personne y entrer, personne en sortir. Le hall obscur avec ses palmiers en pot est désert. Il manque le réceptionniste et toutes les clefs aussi. Pourtant, tout semble être dans un ordre impeccable. Le tapis épais sur le sol, les canapés et les petites tables, les immenses miroirs aux murs. On raconte que les chambres ont même des miroirs au plafond. La grande Marie Taglioni erre quelque part là-haut, au cœur d’un réseau de corridors interminables et silencieux. L’acrobate Blondin, le Docteur Caligari, Mle Dickinson, la jeune Louise Brooks et tant d’autres danseuses, actrices et poètes morts sont là aussi. Dans la suite nuptiale, il n’y a personne, mais les fenêtres sont ouvertes. Dans le calme de l’après-midi, on entend monter de l’hôpital pour enfants, de l’autre côté de la rue, le claquement d’une béquille solitaire.”

Charles Simic, Rue Paradis

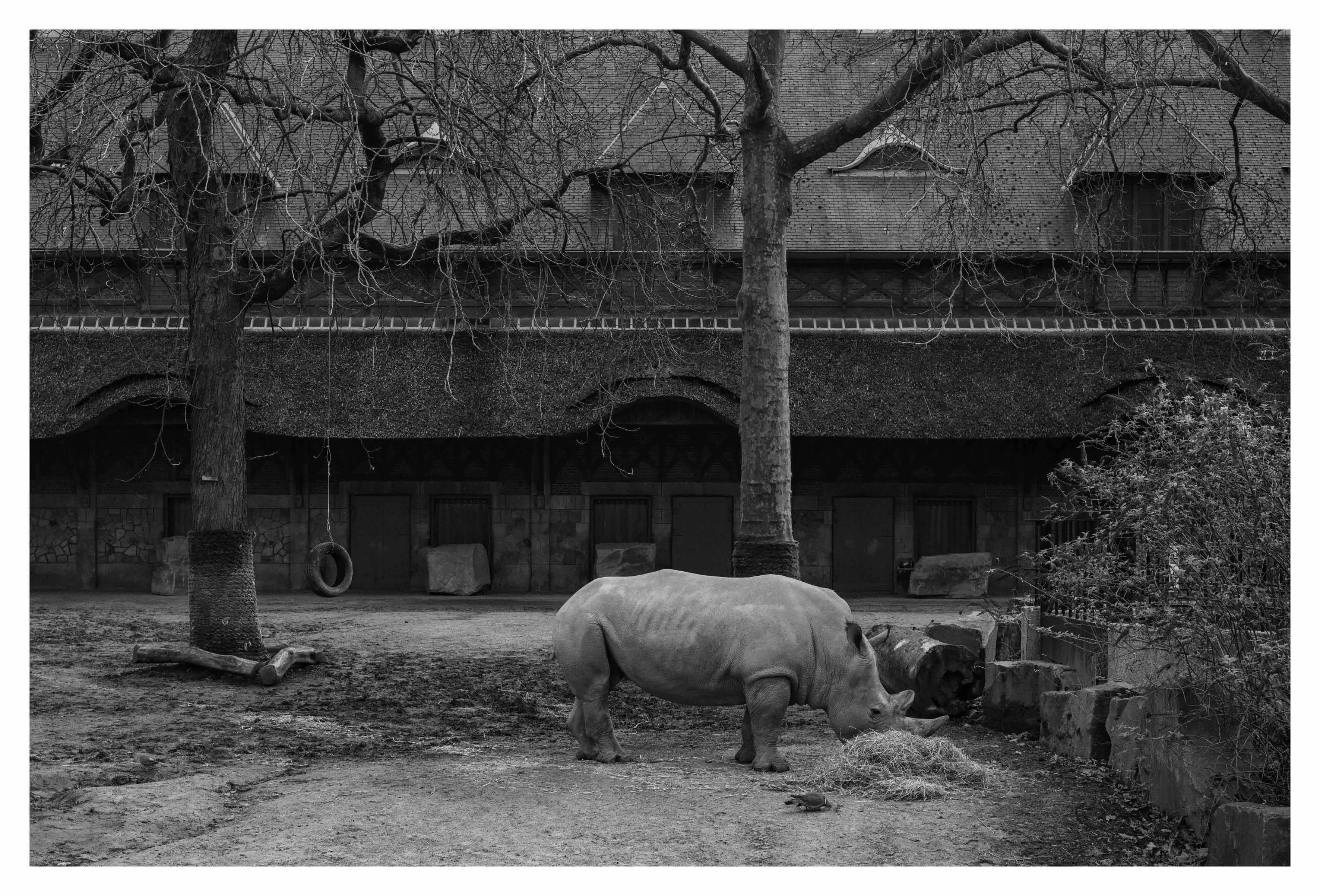

“À la différence des peuples des autres religions, les Dogons n’attendent pas de l’au-delà la récompense d’une vie meilleure. Ils ne pensent pas que leur vie soit mauvaise et savent, dans leur monde bien ordonné, que l’on est immédiatement récompensé pour ses bonnes actions, que la punition des mauvaises ne se fait pas attendre; si bien qu’il n’est pas nécessaire de traîner ses actes derrière soi dans la mort.

Le paradis des Dogons, où résident les morts, est pareil au pays dogon. Les villages y sont semblables à ceux où habitent les vivants; les riches y sont riches, les pauvres y sont pauvres. Chacun y vit avec sa famille et cultive le millet et les oignons, comme sur terre. On trouve les mêmes arbres dans la brousse sèche; mais les fruits qu’ils portent sont de plus belle couleur et plus lustrés; c’est ainsi que les morts savent qu’ils sont au paradis, et non pas au pays dogon.”

Aldo van Eyck, Les Dogons (1)

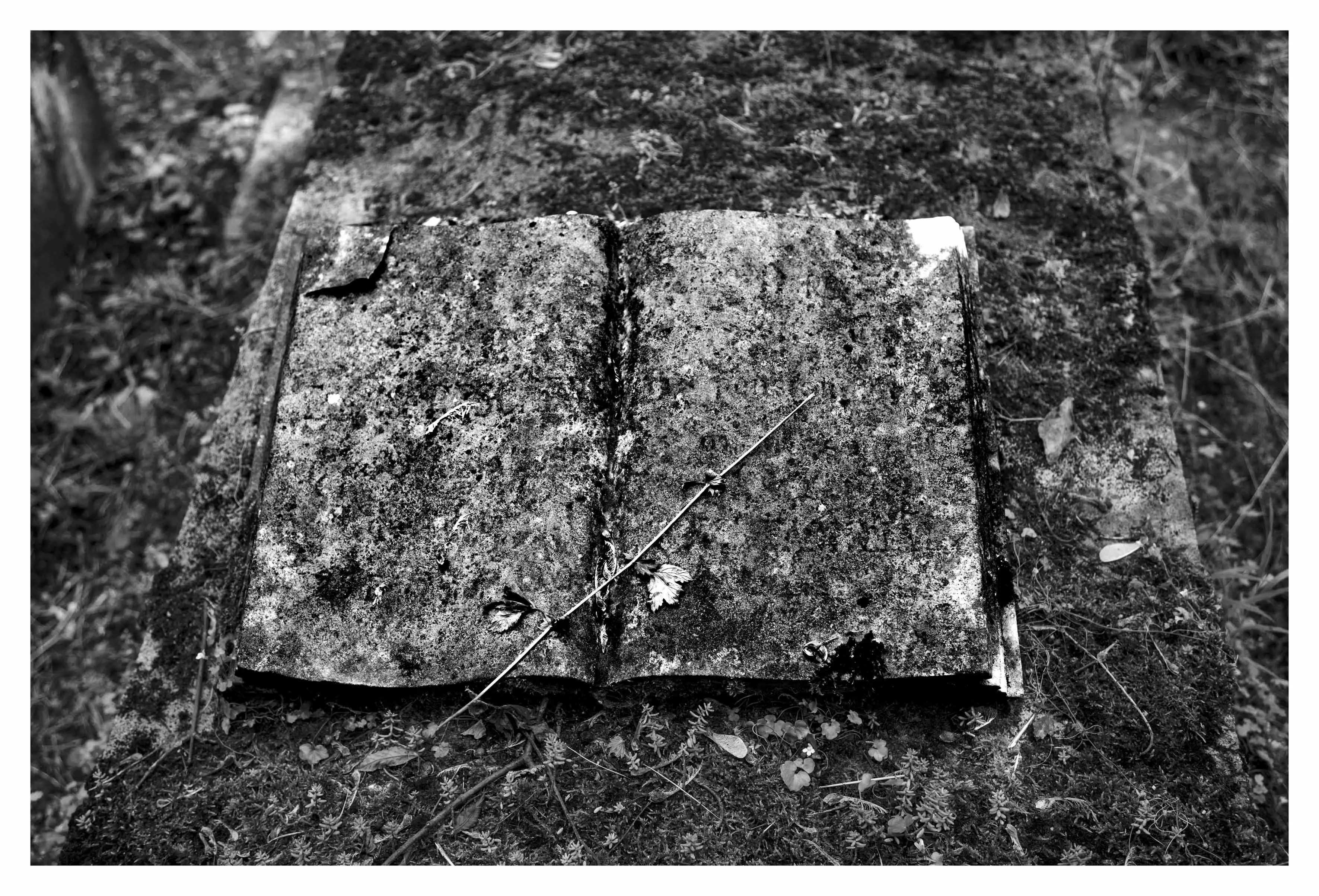

“La divination a joué un rôle déterminant dans la mutation de l’image en écriture, comme l’ont montré Jean-Marie Durand pour la Mésopotamie et Léon Vandermeersch pour la Chine. Elle a introduit en effet deux nouveautés essentielles dans la communication iconique. La première est l’idée que, sur certains supports dont la valeur symbolique était d’une particulière intensité - le foie du mouton en Mésopotamie, la carapace de tortue en Chine, que l’on concevait d’ailleurs l’un et l’autre comme des miroirs du ciel - les dieux avaient inventé un système de signes leur permettant de faire parvenir aux hommes de véritables messages visuels. La seconde est l’apparition du devin, sorte de « super-lecteur » de cette écriture divine, dont les fonctions n’étaient plus celles, manipulatrices et maté-rielles, du mage faiseur de miracles, et se distinguaient également de celles du prophète, chargé de se faire auprès du groupe porte-parole de sa lecture, vouée par nécessité au silence. L’énigme sacrée des images était devenue texte lisible. Mais il était dès lors possible de traduire dans ce système - d’autant plus que son origine était, en fait, toute humaine - celui de la langue des hommes, et de s’approprier ainsi l’écriture des dieux.”

Anne-Marie Christin, De l’image à l’écriture

« La métamorphose de l’écriture que l’on doit aux Grecs a consisté à dégager le signe écrit de ses relations fondatrices avec l’image en l’impliquant dans un système purement abstrait, celui de l’alternative phonologique voyelle/consonne. La démarche était, en soi, tout à fait normale et prévisible, les Grecs n’ayant qu’à réajuster une écriture préexistante à la langue qu’elle devait transcrire et qui était de structure différente. Ils ont utilisé les signes des consonnes phéniciennes dont ils n’avaient pas l’usage afin de noter leurs voyelles par nécessité linguistique. Mais ce faisant, ils introduisaient à leur insu dans un système qui participait jusqu’alors intimement de l’image une mutation radicale : ils transformaient ce système en code binaire et abstrait, indépendant de son incarnation visuelle. »

Anne-Marie Christin, L’image écrite ou a déraison graphique

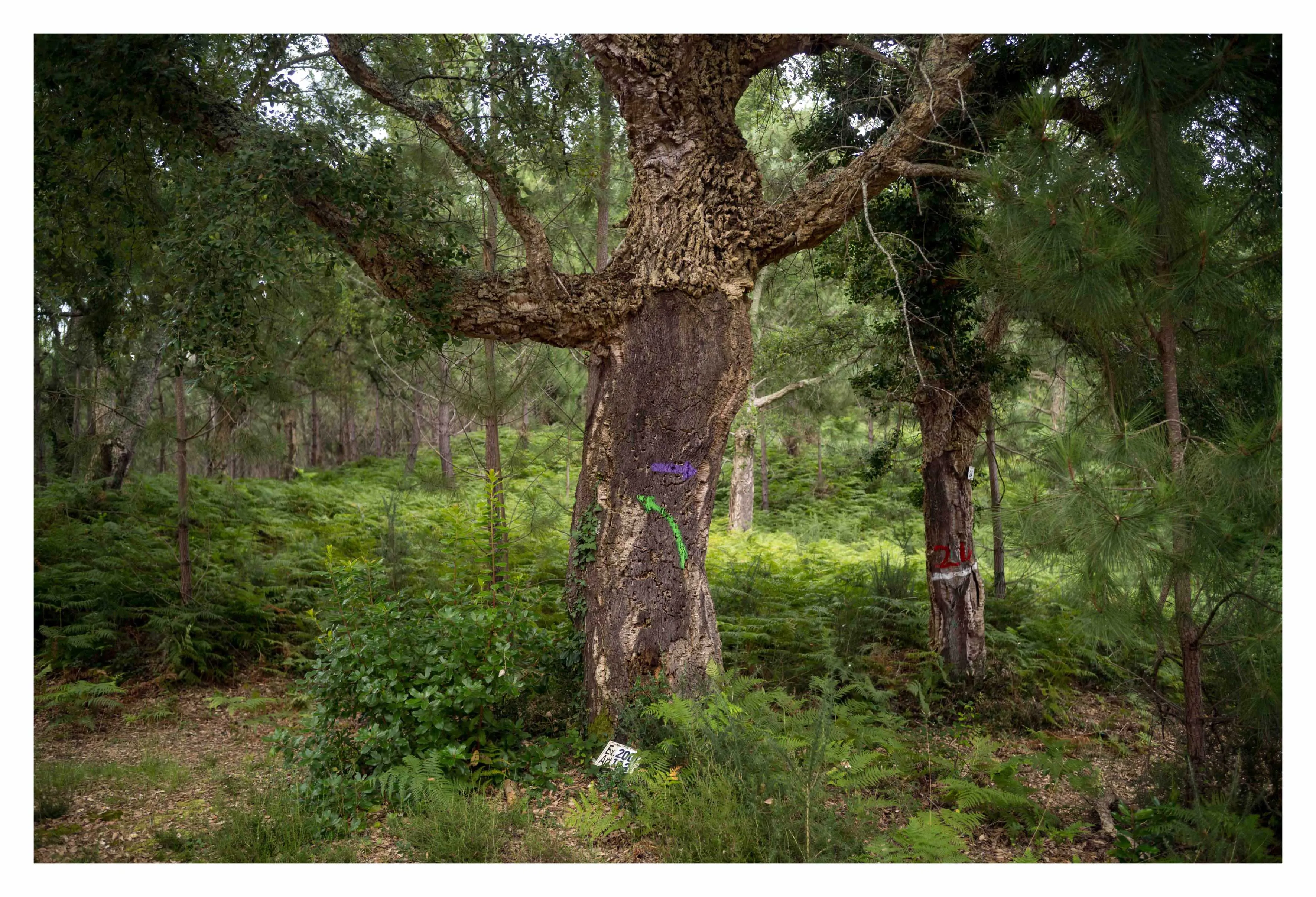

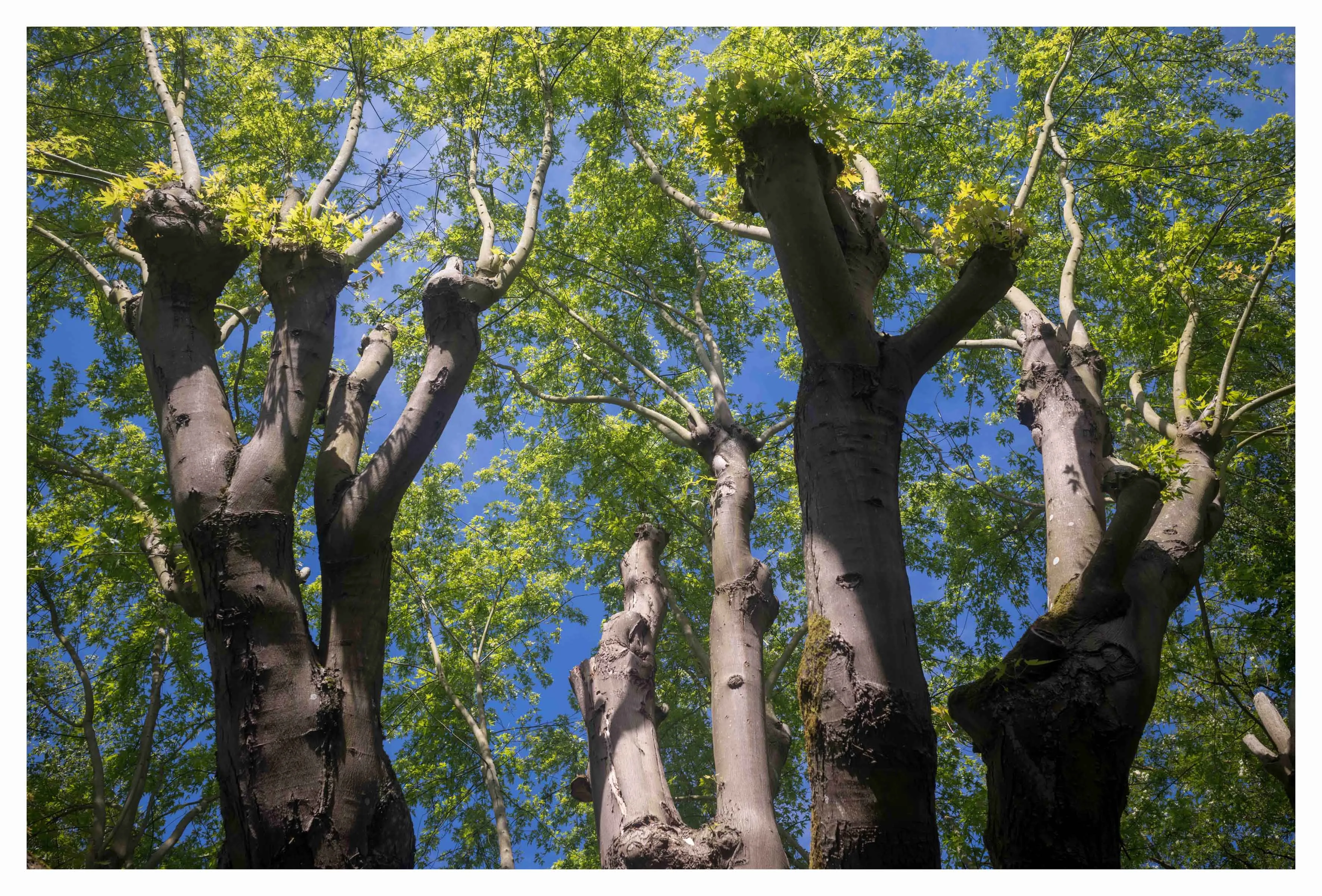

“Dans son dernier livre, Le Visible et l’invisible (dont l’écriture fut interrompue par sa mort soudaine en 1961), Merleau-Ponty a lutté pour trouver les mots qui exprimeraient la consanguinité de l’animal humain et du monde qu’il habite. Il traite désormais moins du « corps » (qui dans ses premiers travaux avait désigné le seul corps humain) et commence à caractériser une « chair » collective qui désigne à la fois notre chair et la « chair du monde ». Par la « chair », Merleau-Ponty veut signifier un pouvoir élémentaire qui n’a de nom nulle part dans l’histoire de la philosophie occidentale. La chair est le tissu mystérieux ou la matrice qui sous-tend et produit tant le percevant que le perçu comme deux aspects interdépendants de sa propre activité spontanée. Elle est la présence réciproque du sentant dans le sensible et du sensible dans le sentant, présence mystérieuse mais familière, au moins de manière tacite, puisque nous n’avons jamais pu affirmer l’un de ces phénomènes, le monde perceptible ou le soi percevant, sans implicitement affirmer l’existence de l’autre.”

David Abram, Comment la terre s’est tue

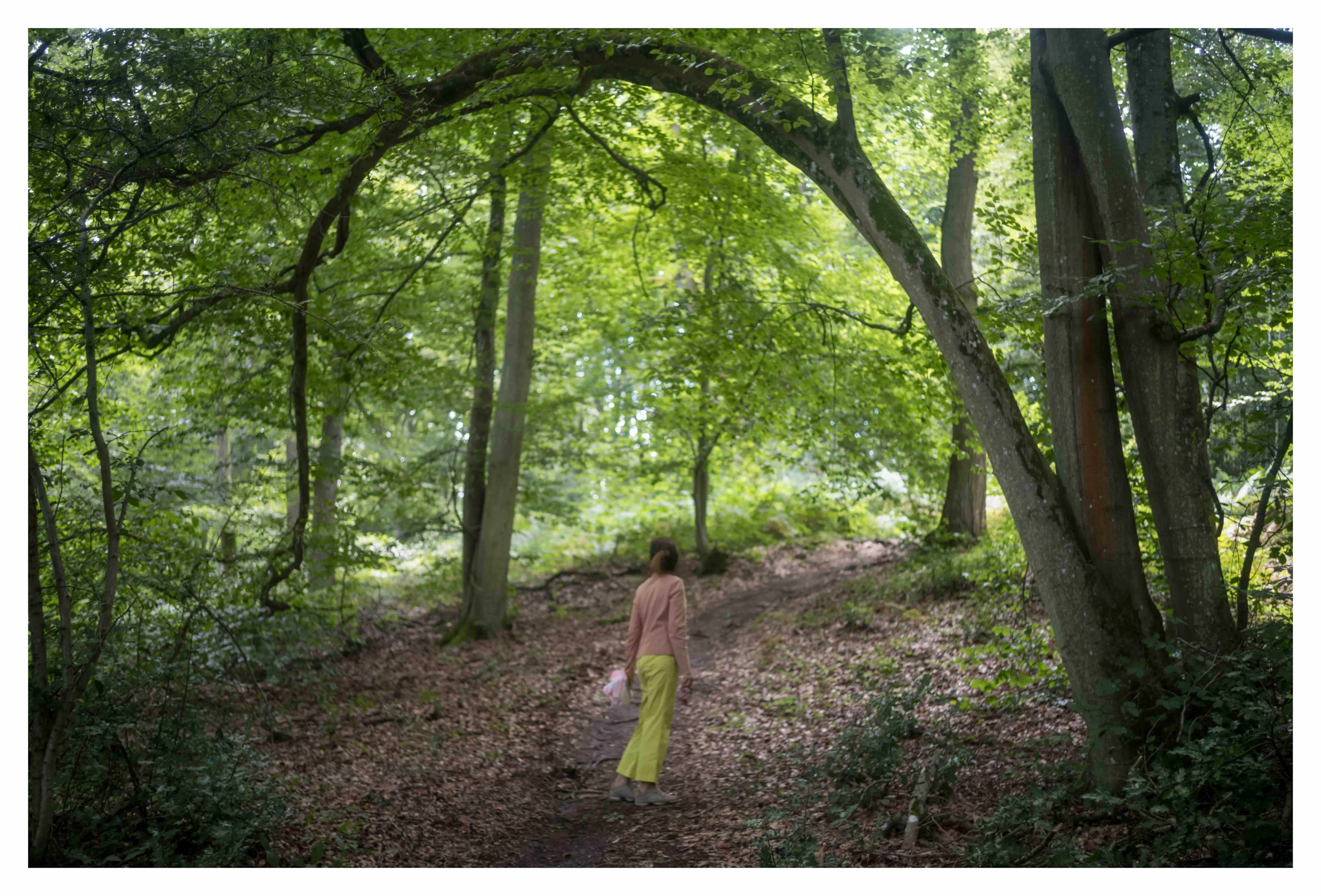

“Lorsque nous marchons en forêt, nous scrutons ses profondeurs vertes et ombreuses, nous écoutons le silence des feuilles, nous apprécions l’air frais et vif. Et pourtant la transitivité de la perception, la réversibilité de la chair sont telles que nous pouvons soudain sentir que les arbres nous regardent - nous nous sentons exposés, observés de toutes parts. Si nous résidions dans cette forêt durant des mois ou des années, notre expérience pourrait se modifier à nouveau — nous pourrions en venir à sentir que nous faisons partie de cette forêt, que nous sommes dans des rapports de consanguinité avec elle, et que l’expérience que nous avons de cette forêt n’est rien d’autre que la forêt faisant l’expérience d’elle-même.”

David Abram, Comment la terre s’est tue

“Le chapitre le plus important du dernier livre, inachevé, de Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, a pour titre « L’entrelacs - Le chiasme ». Le mot « chiasme » dérive d’un mot grec ancien qui signifie « entrecroisement », et il n’est plus aujourd’hui d’usage commun, sauf en neurobiologie : le « chiasme optique » est la région anatomique située entre les hémisphères droit et gauche du cerveau, où les fibres neuronales issues de l’œil droit et de l’œil gauche se croisent et s’entremêlent. De même qu’il existe un chiasme entre les deux yeux, dont les perspectives différentes fusionnent continuellement en une seule vision, il y a, selon Merleau-Ponty, un chiasme entre nos différents modes sensoriels, de telle sorte qu’ils s’associent et collaborent en permanence les uns avec les autres. Et finalement, ce serait cet entrejeu entre les différents sens qui rendrait possible le chiasme entre le corps et la terre, la participation réciproque - entre notre propre chair et la chair du monde environnant - que nous appelons perception.”

David Abram, Comment la terre s’est tue

“Avec l’avènement de l’aleph-beth, une nouvelle distance se creuse entre la culture humaine et le reste de la nature. Bien sûr l’écriture pictographique et idéographique entraînait déjà un déplacement de notre participation sensorielle depuis les profondeurs de l’environnement animé vers la surface plane de nos murs, de nos tablettes d’argile, de nos feuilles de papyrus. Mais, comme je l’ai déjà souligné, les images écrites elles-mêmes nous renvoyaient souvent aux autres animaux ou à la terre environnante. Le glyphe pictographique, ou caractère, se référait encore implicitement au phénomène animé dont il était l’image statique. C’était ce phénomène terrestre, matériel qui, à son tour, suscitait en nous le son de son nom. Le phénomène sensible et son nom prononcé étaient encore, en un sens, en rapport de participation l’un avec l’autre — le nom était une sorte d’émanation de l’entité sensible. En revanche, avec l’aleph-beth phonétique, les caractères écrits ne nous renvoient plus aux phénomènes sensibles du monde ni même au nom de ces phénomènes (comme avec les rébus), mais seulement à un geste que doit accomplir une bouche humaine. Un changement simultané d’attention se produit : celle-ci se déplace des références au monde extérieur ou matériel qu’évoquaient les images picturales, et des phénomènes sensibles qui appelaient auparavant les paroles dites, vers la forme de l’expression elle-même, désormais invoquée de manière directe par le caractère écrit. Une association directe est établie entre le signe pictural et le geste vocal, court-circuitant complètement pour la première fois la chose représentée. Les phénomènes évocateurs - les entités figurées — ne constituent plus une partie nécessaire de l’équation. Les paroles humaines sont désormais suscitées de manière directe par des signes produits par les humains. Le monde de la vie, plus vaste, plus-qu’humain, ne fait plus partie de la sémiotique, il n’est plus une partie indispensable du système.”

David Abram, Comment la terre s’est tue

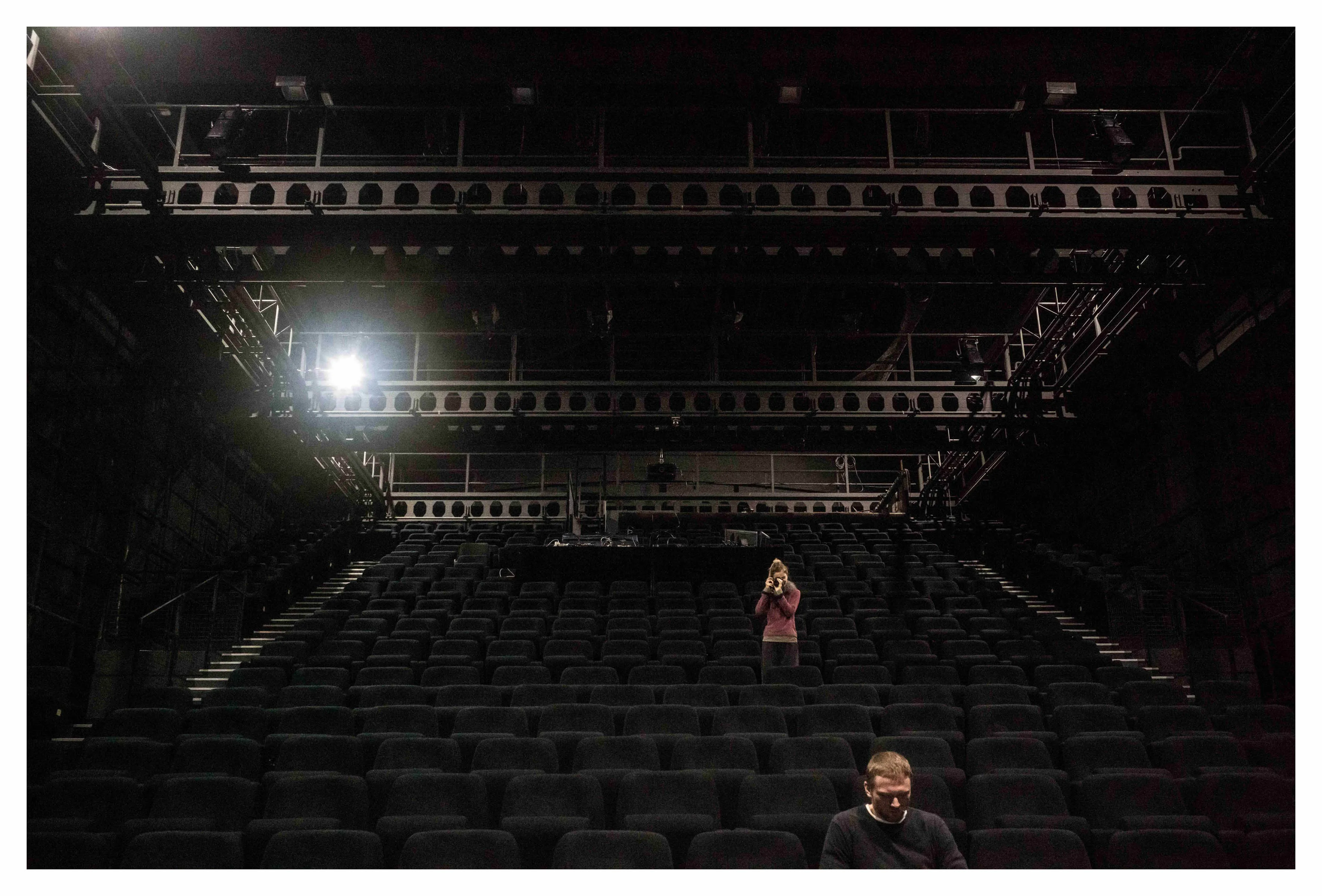

“Avec le temps, l’invention de l’imprimerie a rendu illisible le visage des hommes. Ils ont eu tellement de papier à lire qu’ils en sont venus à négliger l’autre forme de la communication. (…) C’est ainsi que l’esprit visible s’en mué en esprit lisible, et la civilisation visuelle en une civilisation conceptuelle. Que cette mutation ait beaucoup transformé le visage de la vie en général, tout le monde le sait. (…) Or il y a maintenant une autre machine qui travaille à réorienter la culture vers la vision et à donner à l’homme un nouveau visage. Elle s’appelle le cinématographe. C’est une technique de reproduction et de diffusion des produits de l’esprit, exactement comme la presse d’imprimerie, et l’effet qu’elle exercera sur la civilisation ne sera pas de moindre importance. (…) Ne pas parler n’équivaut pas, il s’en faut de beaucoup, à n’avoir rien à dire. Celui qui ne parle pas n’en est peut-être pas moins plein à ras bord de choses qui ne peuvent être exprimées qu’en formes, en images, en mimiques et en gestes. Car l’homme de la civilisation visuelle ne remplace pas les mots par des gestes, comme par exemple les sourds-muets avec leur langage de signes. Les paroles qu’il pense, il n’en écrit pas les syllabes dans l’air par des signes d’alphabet morse. Ses gestes ne renvoient absolument pas à des idées, mais de façon directe à son être irrationnel, et ce qui s’exprime sur son visage et dans ses gestes émane d’une couche psychique que les mots ne pourront jamais faire accéder au jour. Ici l’esprit se fait corps, directement, visible sans l’aide des mots. (…) dans la civilisation des mots, l’âme (depuis qu’elle a si bien su se faire entendre) est devenue presque invisible. Cela, c’est l’œuvre de la presse d’imprimerie. Or le cinéma est en train de faire prendre à la civilisation, une fois encore, un tournant tout aussi radical. Des millions et des millions de gens sont assis là tous les soirs, partageant du regard une expérience humaine: destinées, caractères, sentiments et atmosphères en tout genre, sans avoir besoin des mots.(…) L’humanité tout entière est en train de réapprendre le langage souvent oublié des mimiques et des ges-tes. Non pas celui des sourds-muets, succédané de la parole, mais la correspondance visuelle de l’âme incarnée sans médiation. L’être humain va redevenir visible. (…) la véritable langue maternelle de l’humanité c’est le langage des mouvements. C’est de celle-là que nous commençons à nous souvenir, et nous sommes en train de la réapprendre.”

Béla Balazs, L’homme visible et l’esprit du cinéma

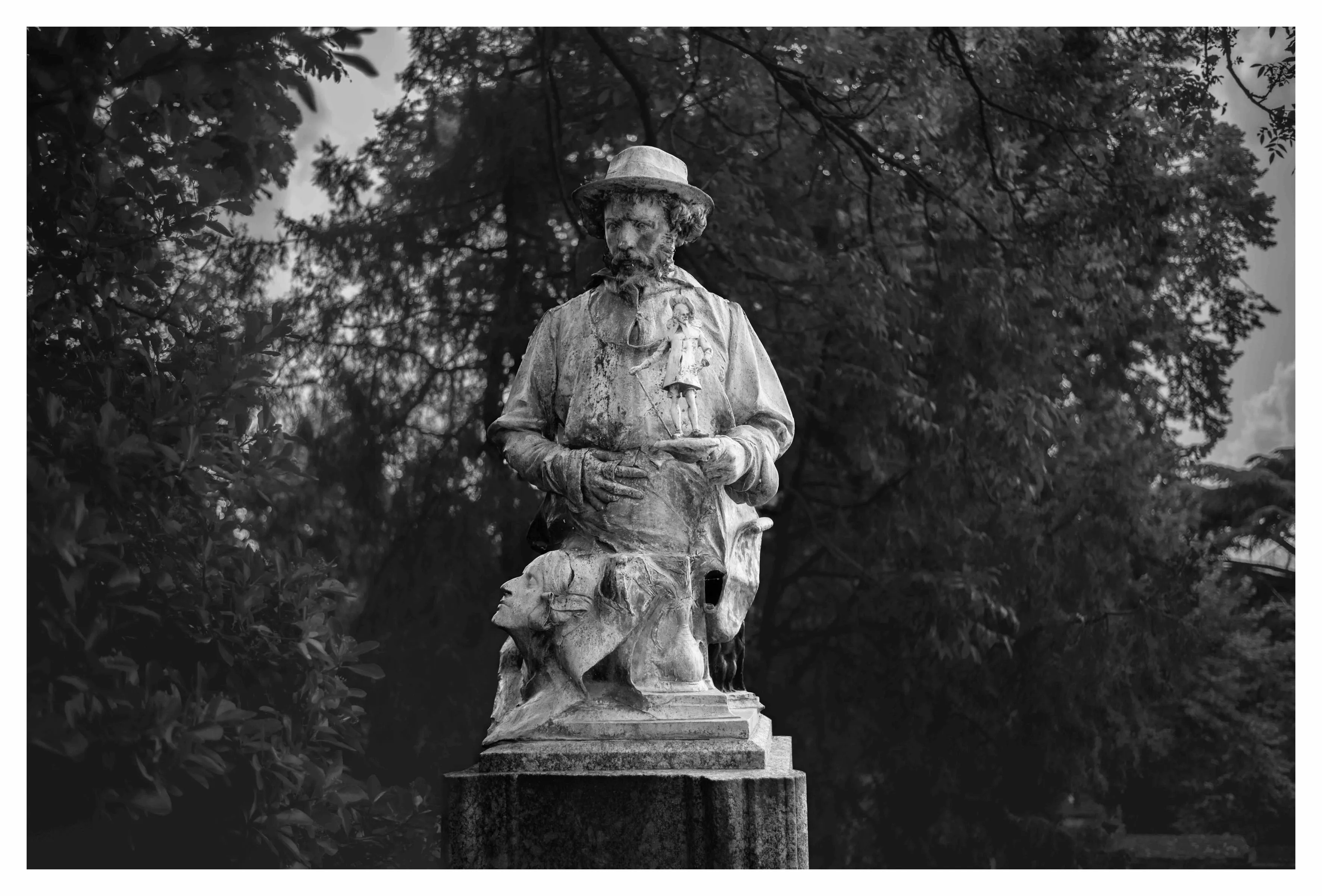

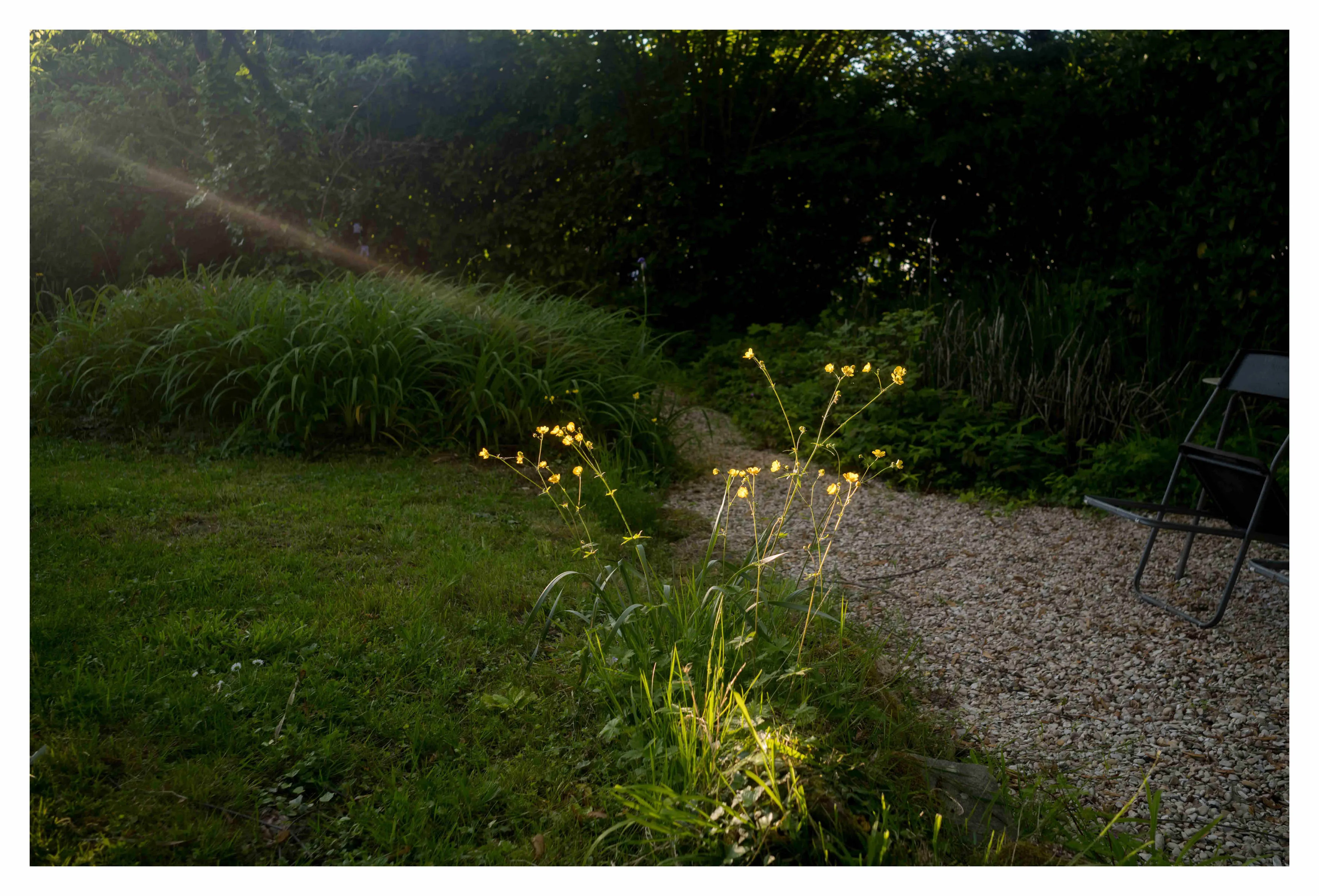

“Le fleurissement des jardins est sans doute le legs le plus visible des expéditions botaniques. En Europe, les plantes ornementales sont arrivées par vagues, des tulipes de Turquie au XVIe siècle aux séquoias d’Amérique du Nord au XIXe. Aujourd’hui, ces végétaux sont devenus si banals que leur présence ne soulève plus aucune question, ils appartiennent à un décor dont on ne s’étonne plus. Il n’existe pourtant aucun jardin sans plantes exotiques ; parmi elles, d’innombrables espèces sont d’origine chinoise. Leur apparition dans nos plates-bandes s’étire sur trois cents ans, les pavots bleus de l’Himalaya, dans le lointain Tibet, faisant partie des dernières arrivées, alors que la Chine s’ouvrait au monde.

(…)

En 1741, les alentours de Pékin sont si intensément cultivés, que le père d’Incarville se voit obligé de revoir ses espérances à la baisse ; s’il veut mettre la main sur des espèces rares, il faut qu’il sorte de Pékin. Le religieux écrit à son maître en botanique, Jussieu, en le pressant de lui envoyer des bulbes et des graines. Il espère ainsi accéder à l’Empereur, qui, comme il l’explique à Jussieu, est un fou de fleurs : un appartement a été édifié pour qu’il puisse jouir d’une vue sur une petite colline couverte de camomille, c’est dire ce que l’on peut espérer si l’on arrive à capter son attention. S’ensuit une longue liste de plantes susceptibles de plaire au souverain : tulipes, anémones, œillets… – et en tête de la liste de d’Incarville, de bons gros pavots de toutes les couleurs.

(…)

Dix ans après sa première demande, s’agenouillant devant l’Empereur, le jésuite peut enfin lui offrir deux plants fleuris de pompons roses. Lorsque Qianlong approcha les doigts, les feuilles se recroquevillèrent, comme pour montrer leur respect face au souverain. Mimosa pudica, la sensitive, dont le feuillage, mécaniquement, réagit au toucher, venait de faire son entrée à la cour. Qianlong, captivé par ce feuillage réactif, prit en affection le jésuite et exauça ses vœux ; il lui ouvrit les portes de ses jardins, et l’autorisa à vagabonder dans les montagnes autour de Pékin. L’Empereur aime tant son mimosa qu’il fait faire le portrait de cette plante qui répond à ses caresses. En échange, les premières fleurs chinoises commencent à arriver en France. L’une d’elles est la reine-marguerite, cadeau de l’empereur de Chine.”

Marc Jeanson, Botaniste

“Je qualifie de nettoyage ethnique ce qui advient depuis 1948 et qui a été mis sous silence pendant des décennies, soit l’expulsion forcée d’une population autochtone, avec l’intention non pas de l’éliminer, mais de s’en débarrasser.

Entre 1947 et 1949, plus de 400 villages palestiniens ont été délibérément détruits, près d’un million de Palestiniens ont été chassés de leurs terres par les forces israéliennes sous la menace des armes, des civils ont été massacrés. C’est ce que les Palestiniens nomment la Nakba, la grande catastrophe. J’ai cherché à savoir qui étaient les responsables du plan Daleth, à l’origine de ce nettoyage ethnique méticuleusement préparé.

Lorsque le Hamas a été élu en 2007, deux ans après le retrait des colons de la bande de Gaza, Israël a puni l’enclave palestinienne en imposant un blocus. Très vite, il est apparu clairement que l’État israélien provoquait indirectement la mort. Il n’y avait pas assez de nourriture, de médicaments, etc. J’ai nommé cela un génocide progressif.

Aujourd’hui, tout comme la délégation sud-africaine qui a saisi la Cour internationale de justice, je pense que nous assistons depuis le 7 octobre 2023 à un génocide, tant du point de vue juridique qu’académique.

L’intention est d’éliminer une population et sa capacité à survivre – les dirigeants israéliens l’affirment très ouvertement, surtout en hébreu. Le président israélien, Isaac Herzog, a dit : « Personne n’est innocent à Gaza. » Autrement dit, tout le monde est une cible légitime. Cela passe par la destruction de la population civile, des hôpitaux, des universités, des centres communautaires, des centres d’aide sociale, etc.

(…)

Il est très difficile pour les Israéliens d’entendre que les mythes nationaux, tout ce qui leur a été raconté lorsqu’ils étaient enfants, à l’école, à l’armée, dans les médias, ne sont pas vrais, que la Palestine n’était pas « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Ils ne veulent pas non plus entendre qu’en leur nom, des actes odieux sont commis, que la colonisation de peuplement, la forme la plus dangereuse du colonialisme, conduit au génocide.

J’ai longtemps enseigné en Israël, avant d’être chassé en 2007 de l’université. Je pense avoir été mis à la porte parce que je représentais un danger : des personnes étaient prêtes à m’écouter. Si des gens comme moi avaient eu la liberté de parler, nous aurions eu une certaine influence. Il serait très difficile pour les Israéliens d’accepter que la guerre de 1948, qu’ils appellent la guerre d’indépendance, est aussi un crime, ou que ce qu’on leur a dit, à savoir que la guerre à Gaza est de l’autodéfense, est aussi un génocide.”

Ilan Pappé, Entretien publié dans Mediapart, 24 juin 2024

""Il y a une manière infiniment réductrice de commémorer Eric Hazan en saluant simplement en lui le courageux éditeur et défenseur de l’extrême gauche, le soutien inflexible du droit des Palestiniens et l’homme qui, à contre-courant de son temps, croyait à la révolution au point de consacrer un livre aux premières mesures à prendre dès son lendemain.

Il fut assurément tout cela, mais il faut d’abord rappeler l’essentiel: en un temps où le mot d’édition évoque des empires d’hommes d’affaires qui font argent de tout, y compris des idées les plus nauséabondes, il fut d’abord un grand éditeur.

(…)

Changer le monde n’était pas pour lui un programme d’avenir mais un travail de chaque jour pour bien ajuster le regard et trouver les mots justes. Et il savait que la révolte est elle-même un mode de connaissance. Chez les auteurs ou autrices les plus extrêmes dont il publiait les textes, qu’il s’agisse de féminisme, de décolonialisme ou de sabotage de pipeline, il ne voyait pas seulement un cri de colère contre le règne de l’injustice mais aussi un travail de recherche, une expérience singulière du monde où nous vivons, une manière neuve de l’éclairer.

(…)

Offrir d’autres cartographies de ce qui est visible, de ce qui a lieu et compte dans notre monde, c‘est le souci qui a lui a fait réunir tant d’auteurs et d’autrices aux intérêts, aux idées et aux sensibilités si différents qu’il a tous également respectés sans jamais chercher à les unifier en une ligne commune. Parce que ce grand éditeur était avant tout un homme libre qui ne pouvait respirer que dans l’atmosphère de la liberté.

Est-ce la raréfaction de cette atmosphère qui, à côté de la maladie, assombrit ses derniers jours? Jamais les causes pour lesquelles il s’est battu n’ont été aussi railleusement bafouées en théorie, aussi allégrement piétinées en pratique que dans notre présent. Longtemps il vit dans l’ignominie même des pouvoirs qui nous gouvernent une raison d’espérer la révolution proche. Ce monde, pensait-il, est si décrépit que le moindre coup reçu, ici ou là, ne peut que provoquer son effondrement. C’est la logique, peut-être un peu trop courte, des bons artisans et des fils des Lumières. Ils croient que la pourriture fait crouler les édifices. Malheureusement elle est bien plutôt la glu qui fait tenir un monde. Et c’est un très long et patient travail de nettoyage que cette glu impose à celles et ceux qui ont d’abord besoin de créer un air plus respirable et plus propice à la préparation d’autres lendemains. C’est, en tout cas, une tâche pour laquelle son inflexible résistance à toute bassesse servira longtemps d’exemple.”

Jacques Rancière, Tribune hommage à Eric Hazan, 8 juin 2025

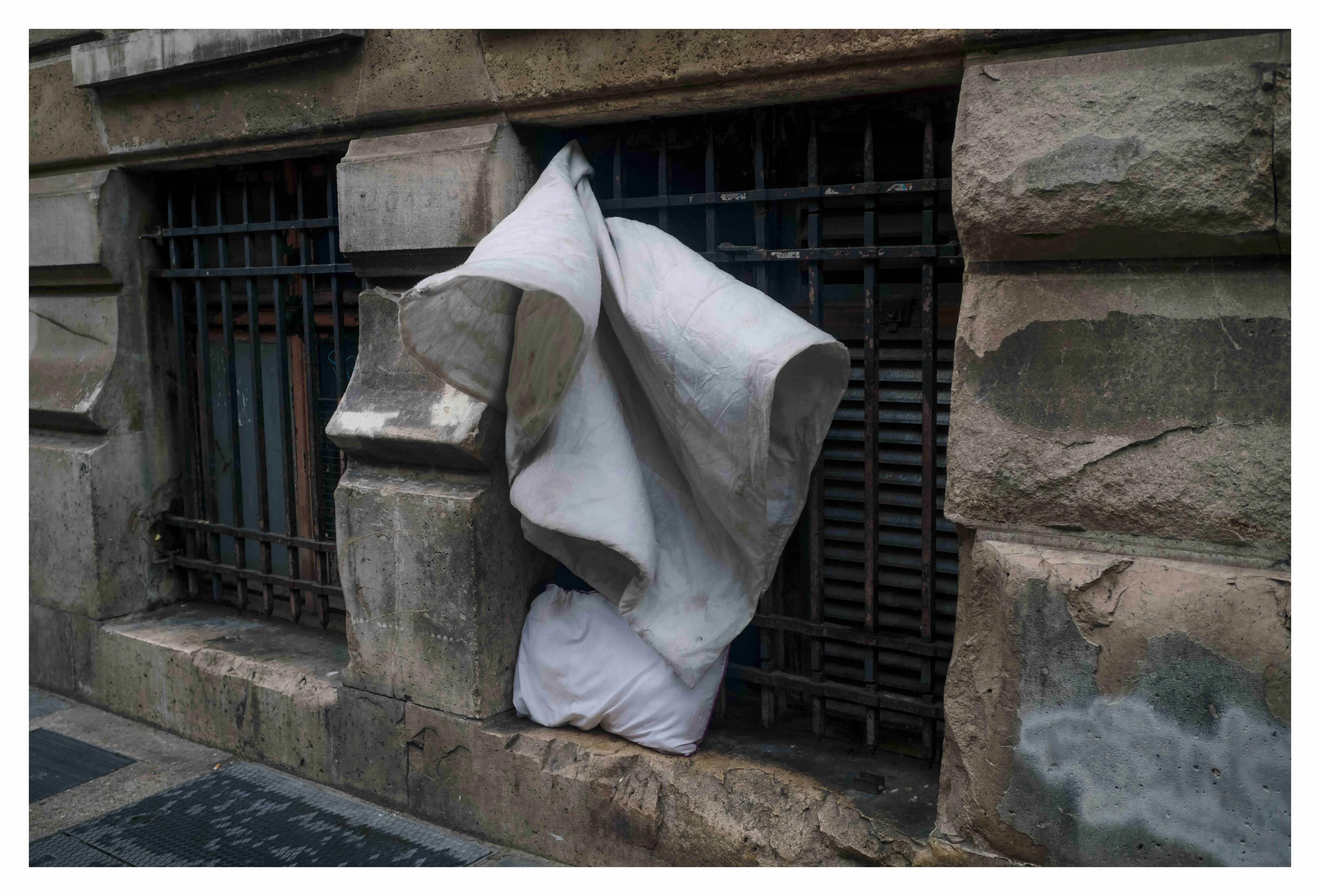

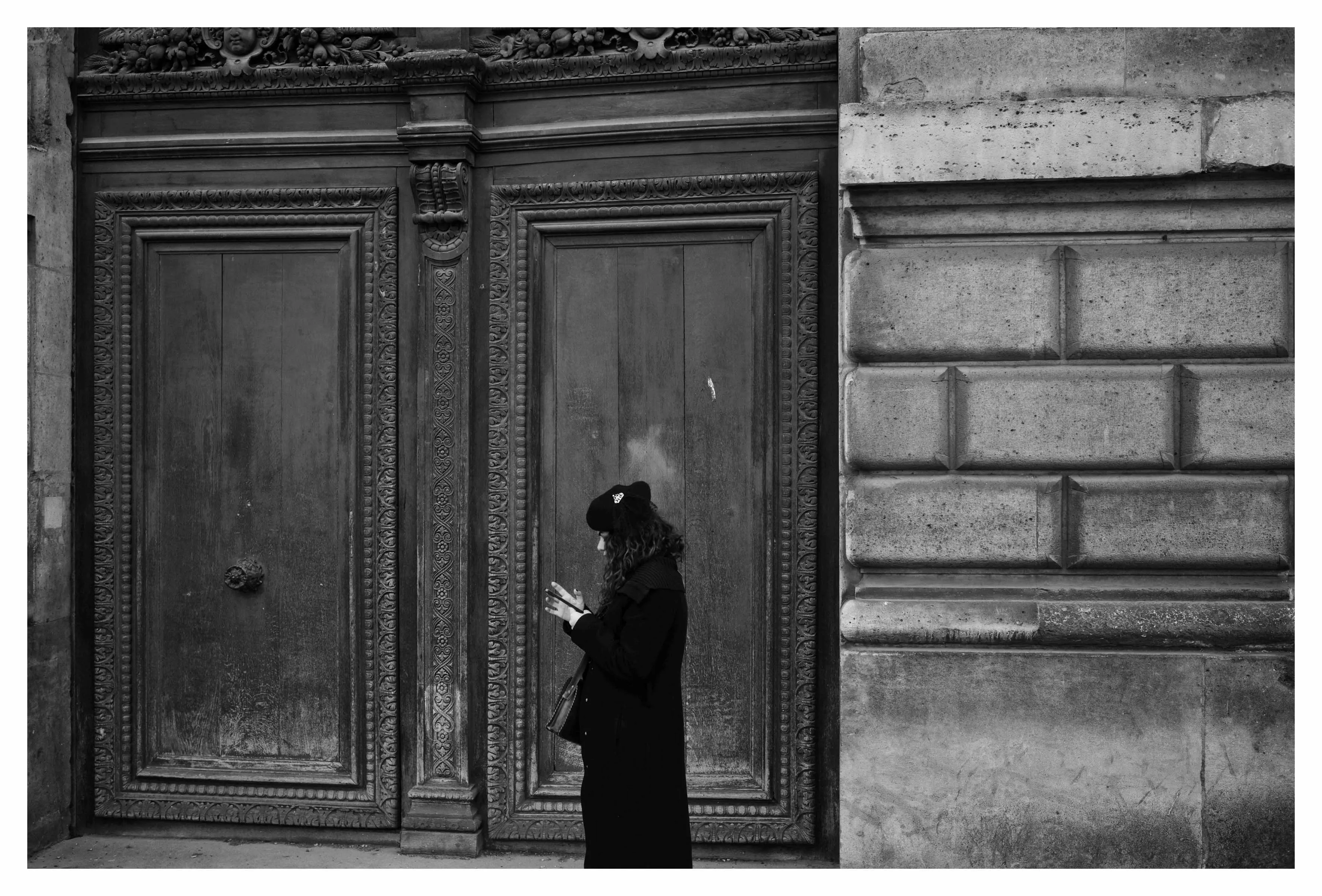

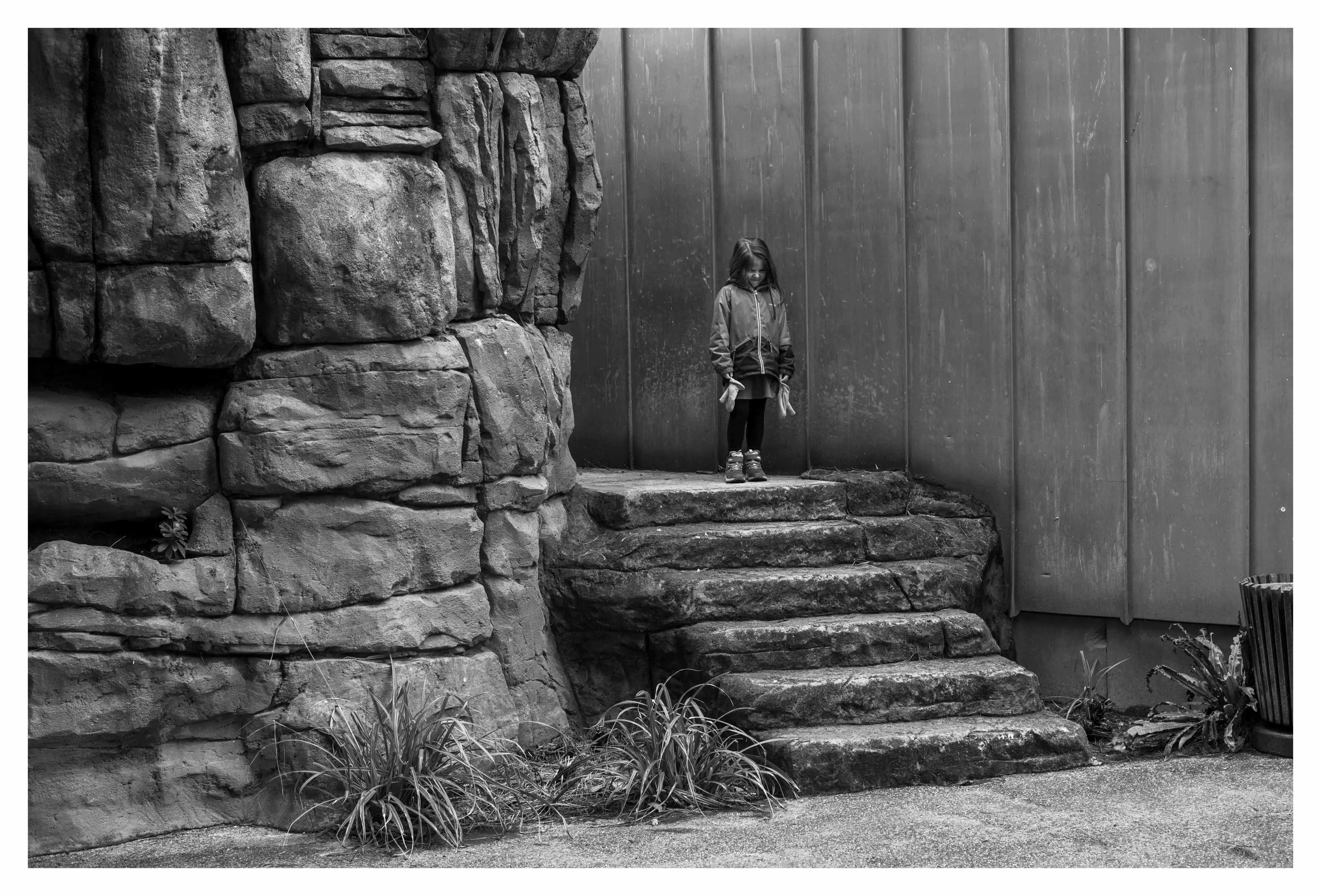

“Un refuge, un recoin, un endroit où se blottir à l’abri des regards. Chaque rêveur se cache dans son coin.

Comme un évadé, il ne songe qu’à se coucher et à disparaître. Quelqu’un s’est enfoncé dans chacune des fissures du monde à la recherche d’un refuge. De l’autre côté du mur ébréché, il espionne le monde d’où il s’absente.

Les poursuivants entrent dans la chambre d’hôtel et il n’y a personne. Celui qu’ils cherchent n’est pas encore né, ou il est mort depuis cent ans. La lumière du soleil qui passe par la fenêtre ouverte le sait. Bientôt ils repartent et la chambre est de nouveau vide comme le ciel matinal. En cet unique instant, «Des siècles de juin», comme dit Emily Dickinson.”

Charles Simic, Des siècles de juin

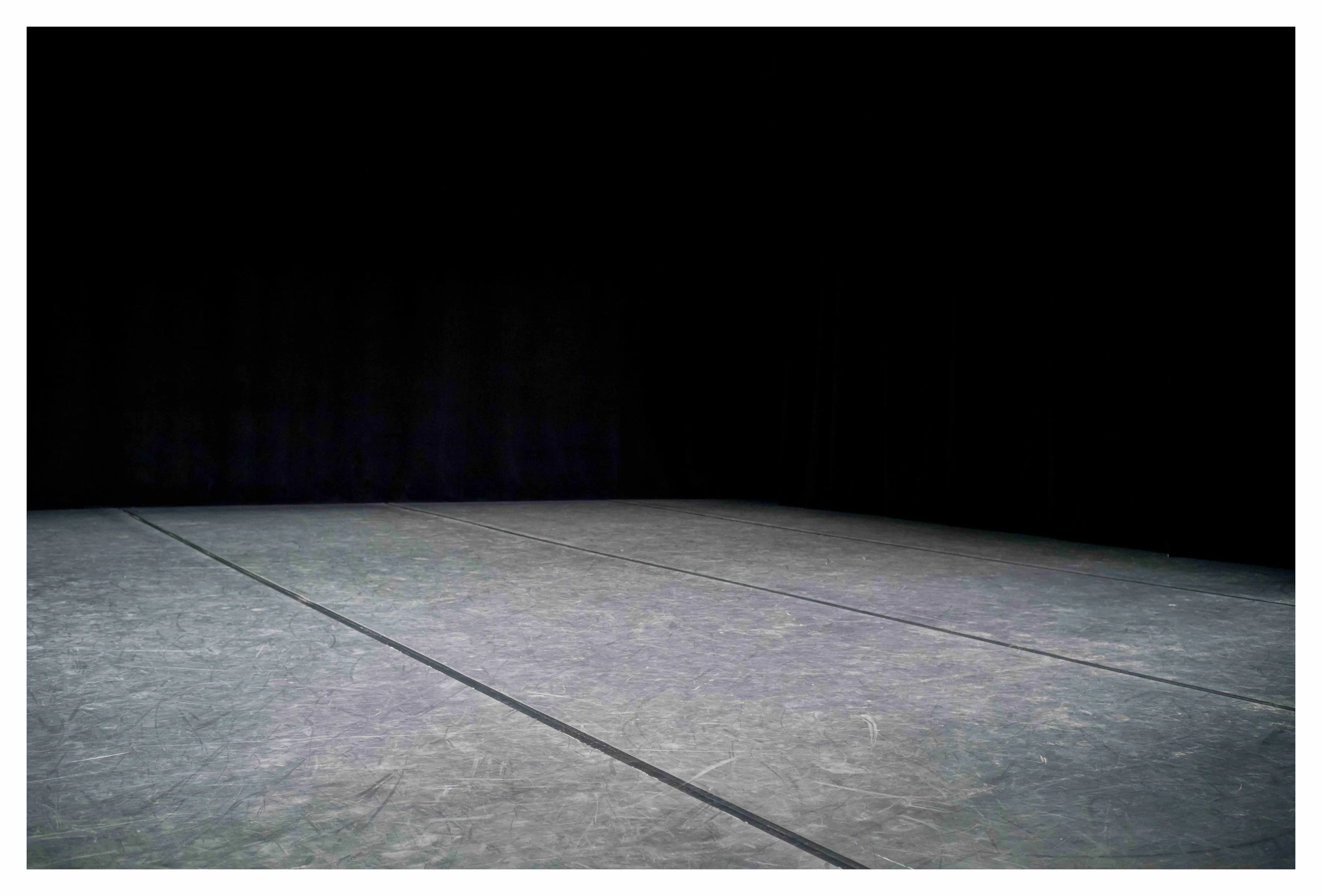

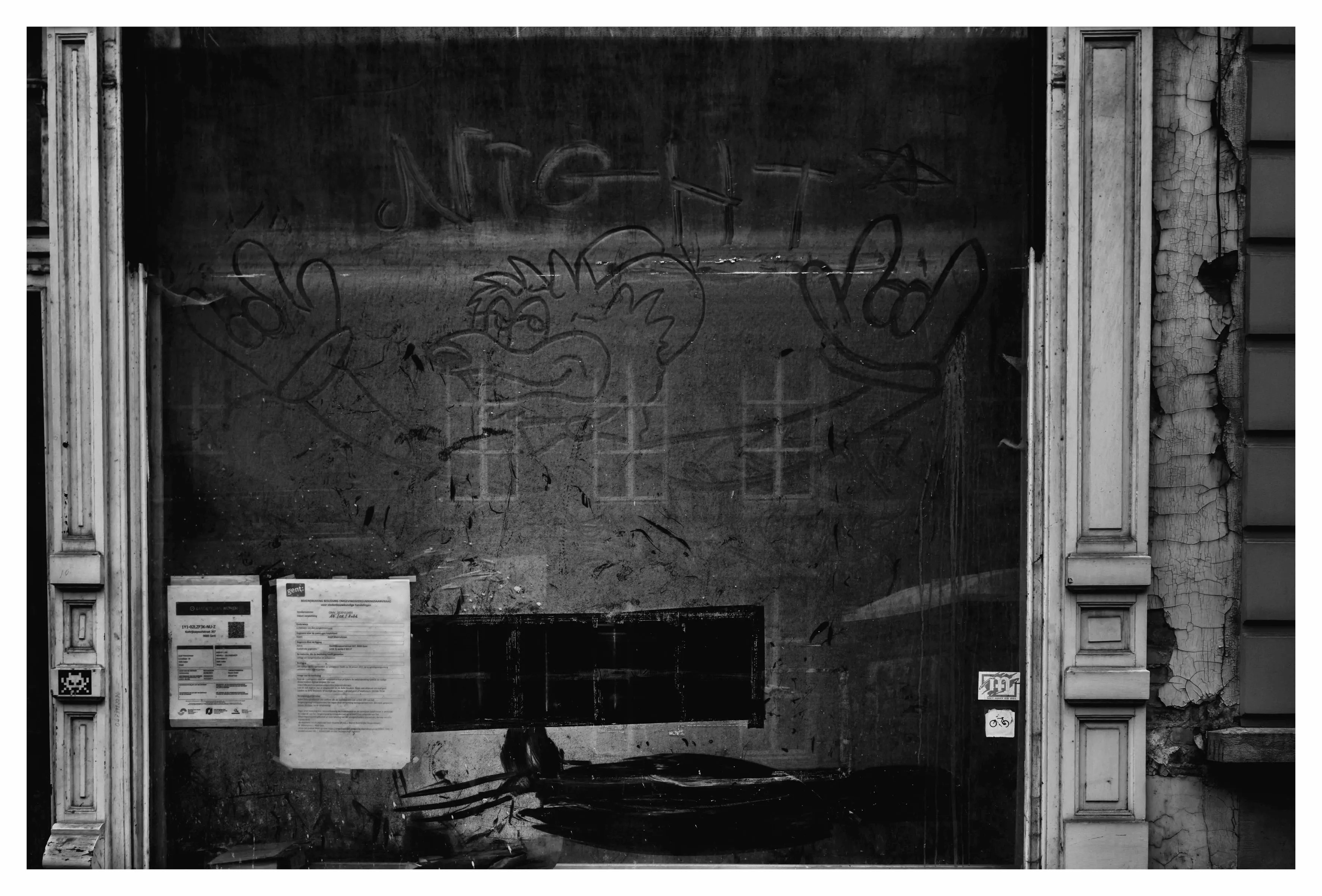

“Il y a des pièces secrètes à l’intérieur de chacun de nous. Elles sont encombrées et plongées dans le noir.

Il y a un lit où quelqu’un est couché, face au mur.

Dans sa tête il y a encore d’autres pièces. Dans l’une d’elles, les stores vénitiens tremblent à l’approche de l’orage d’été. De temps en temps, un objet posé sur la table devient visible : une boussole brisée, un caillou de la couleur de minuit, un agrandissement d’une photo d’école avec un visage encerclé, vers l’arrière, au dernier rang, le ressort d’une montre — chacun de ces objets est un totem du soi.

Tout art porte en lui la nostalgie de l’Un pour l’Autre.

Orphelins que nous sommes, nous retrouvons nos semblables dans tout ce qui nous tombe sous la main.

Le travail de l’art est la lente et douloureuse métamorphose de l’Un en l’Autre.”

Charles Simic, Totémisme

“Puisque le «ça» de notre existence ne peut être davantage défini, puisque l’essence du langage est sa pauvreté devant « ça», puisqu’on ne peut tenir un miroir devant « ça», puisque « ça » est le monstre dans le labyrinthe et l’éternel compagnon de jeu, on vise un art dont l’objectif est de révéler l’effet de sa présence.”

Charles Simic, Le sujet impersonnel du verbe être

“L’oiseau s’est envolé. Il ne reste que le perchoir, une plume tombée, le ressort d’une montre et une fissure, « la toute petite fissure où commence et s’achève un autre monde », comme dit Slavko Mihalié.

Art d’illusionniste, tours de passe-passe.

«Eterniday», comme disait Cornell.

Mercredi 21 septembre 1949

ai travaillé toute la matinée — me suis reposé dans le fauteuil de la cour - tout à coup une irrésistible sensation d’harmonie et de plénitude, une élévation spontanée qui m’a fait l’effet d’une guérison me dispensant de travail spécifique pour l’instant dans cet état d’hébétude.”

Charles Simic, Perchoir désert, 1949

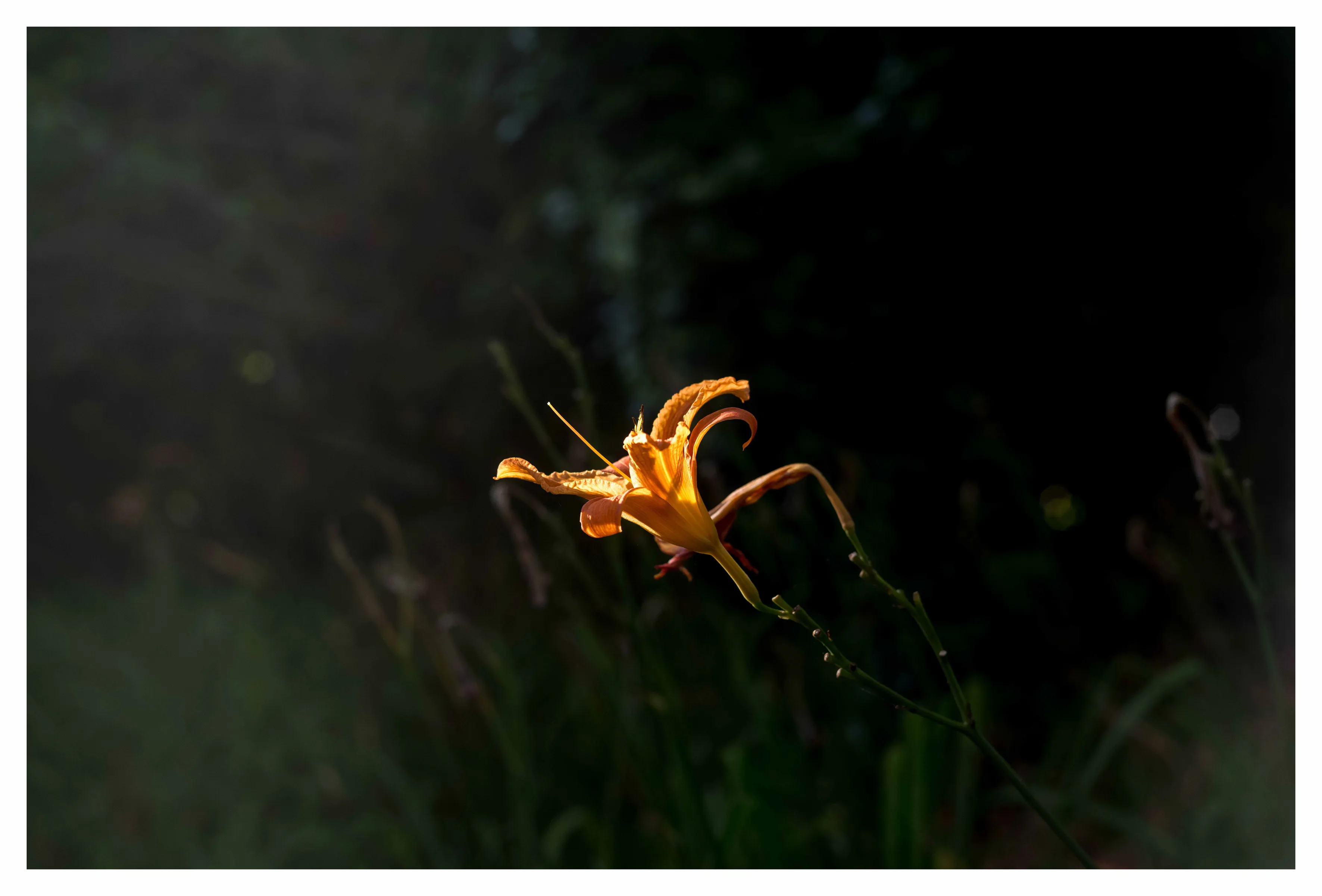

“Au début des années 1690, outre-Rhin, Rudolf Jakob Camerarius mène l’enquête. Dans les plates-bandes du jardin de Tübingen, le scientifique allemand remarque que les mûriers portent des fleurs différentes selon les pieds ; les unes, de petits rince-bouteilles au poil épais et translucide, les autres, des grappes pendantes ornées de petites boules dorées. Il les sépare donc et attend le printemps. Sur les branches verdoyantes, les fruits sont sans graines, du jus, de la pulpe, rien d’autre. Camerarius est formel : sans échanges entre les arbres, les mûres sont stériles. La sexualité des plantes, c’est la grande affaire de Camerarius. Car les végétaux ont un sexe. Les plantes, ainsi qu’on le découvre bientôt, se multiplient via la rencontre des sexes, dont la finalité est comparable aux rapports sexuels des animaux, même s’il faut parfois l’aide du vent, de l’eau, de la trompe d’un papillon, pour que le grain jaune du pollen rentre au creux du pistil et gonfle en une mûre grosse de graines. Soudain, la nature n’est plus innocente. Les fleurs – oui les fleurs ! – sont des organes sexuels, elles ont des testicules et des vagins, autrement dit des étamines et un pistil. Leur sperme, c’est le pollen. Au Jardin du Roi, la révélation de ce commerce quasi charnel a d’abord suscité le scepticisme. Au début des années 1690, outre-Rhin, Rudolf Jakob Camerarius mène l’enquête. Dans les plates-bandes du jardin de Tübingen, le scientifique allemand remarque que les mûriers portent des fleurs différentes selon les pieds ; les unes, de petits rince-bouteilles au poil épais et translucide, les autres, des grappes pendantes ornées de petites boules dorées. Il les sépare donc et attend le printemps. Sur les branches verdoyantes, les fruits sont sans graines, du jus, de la pulpe, rien d’autre. Camerarius est formel : sans échanges entre les arbres, les mûres sont stériles. La sexualité des plantes, c’est la grande affaire de Camerarius. Car les végétaux ont un sexe. Les plantes, ainsi qu’on le découvre bientôt, se multiplient via la rencontre des sexes, dont la finalité est comparable aux rapports sexuels des animaux, même s’il faut parfois l’aide du vent, de l’eau, de la trompe d’un papillon, pour que le grain jaune du pollen rentre au creux du pistil et gonfle en une mûre grosse de graines. Soudain, la nature n’est plus innocente. Les fleurs – oui les fleurs ! – sont des organes sexuels, elles ont des testicules et des vagins, autrement dit des étamines et un pistil. Leur sperme, c’est le pollen. Au Jardin du Roi, la révélation de ce commerce quasi charnel a d’abord suscité le scepticisme. Tournefort hausse les épaules. Pour lui, la poudre jaunâtre et féconde dont Camerarius fait grand cas n’est que du soufre, voire l’excrément des plantes. Mais son élève Sébastien Vaillant, plus enthousiaste, accueille avec excitation les théories de l’Allemand, décidé à les prouver sur un couple de pistachiers. L’arbre femelle a depuis lors été coupé mais le mâle souligne toujours de sa belle branche courbe un sentier du Jardin des Plantes. Voilà où tourne la science : Vaillant, en prélevant un peu du pollen de l’arbre et en le saupoudrant sur les fleurs de la femelle, récolte des pistaches en plein Paris. En 1718, il profite d’une cérémonie au Jardin du Roi pour prononcer son Discours sur la sexualité des plantes. La crudité de ses descriptions fait le tour de la capitale : avec truculence, Vaillant dépeint des étamines semblables à un membre viril, gonflées d’un pollen dont la décharge brutale répand en l’air un tourbillon de semence, poussières que les ovaires accueillent avec gloutonnerie dans leur panse. Scandale, la botanique fait scandale : les bouquets ne sont plus chastes, ils font venir le rouge aux joues des demoiselles, les tiges sont phalliques, les salons gloussent des grivoiseries des botanistes. Les flores elles-mêmes se transforment en ouvrages pornographiques. Avec son système sexuel, Linné en parachève l’obscénité, consacrant vagins et pénis des plantes comme base de l’ordre du monde.”

Marc Jeanson, Botaniste

« L’époque qui a tous les moyens techniques d’altérer absolument les conditions de vie sur toute la Terre est également l’époque qui, par le même développement technique et scientifique séparé, dispose de tous les moyens de contrôle et de prévision mathématiquement indubitable pour mesurer exactement par avance où mène - et vers quelle date - la croissance automatique des forces productives aliénées de la société de classes ».

Guy Debord, Planète malade

“Oui, ton enfance, aujourd’hui fable des fontaines.

Le train ct la femme qui remplit le ciel,

Ta solitude farouche dans les hôtels

et ton masque pur de tout autre signe.

(…)

Pensée d’en face, lumière d’hier,

indices et signes du hasard.”

Federico Garcia Lorca, Ton enfance à Menton\

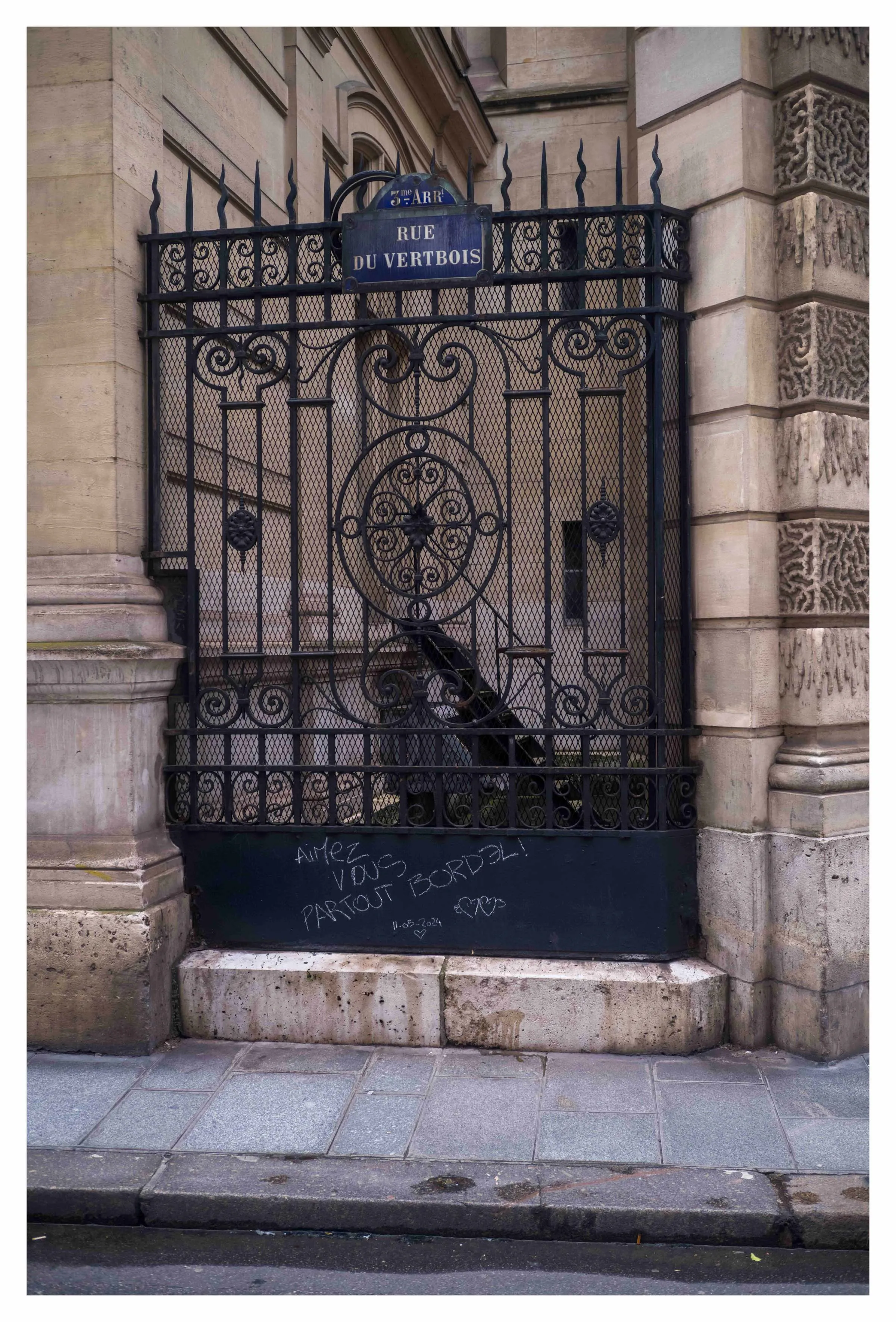

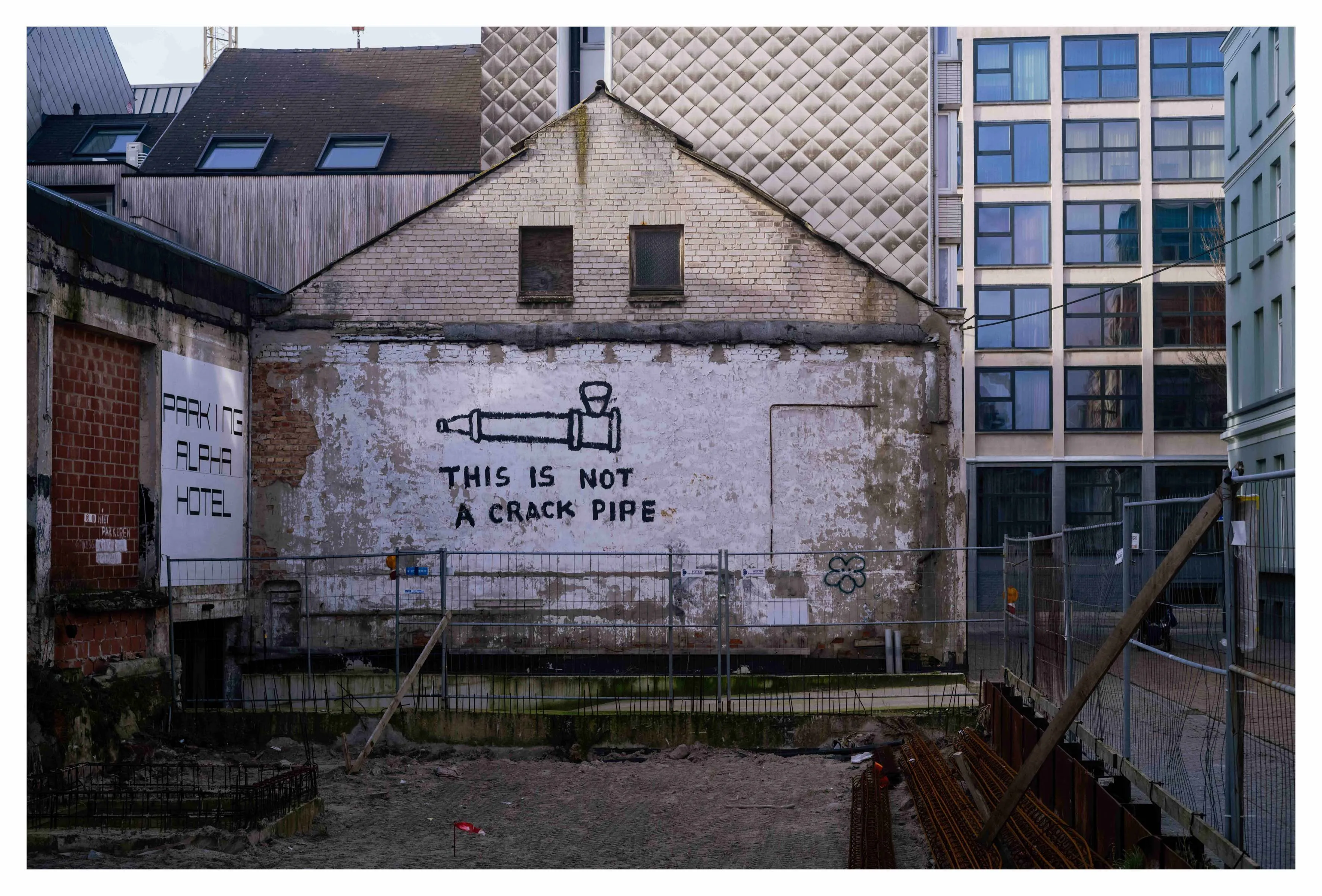

“Il paraît évident que Cornell est un artiste religieux.

Son sujet est la vision. Il fabrique des icônes sacrées.

Il prouve que, même dans notre monde moderne, nous avons besoin de croire aux anges et aux démons pour en déchiffrer le sens.

Le désordre de la ville est sacré. Tout est relié. Sur la terre comme au ciel. Nous sommes les fragments d’un tout inexprimable. Le sens est toujours en quête de lui-même. Des révélations insoupçonnées nous attendent au détour de la rue.

Le prédicateur aveugle et son vieux chien traversent la rue au milieu des taxis et des camions qui klaxon-nent. Il transporte sa guitare dans un étui cabossé, pansé avec du ruban adhésif blanc.

Faire de l’art en Amérique sert à sauver son âme.”

Charles Simic, Théologie du coin de rue

« Si l’on pense à L’homme à la caméra, il y a une grande symphonie des machines mais ces machines ne produisent rien, tous ces gestes sont équivalents. On a créé un communisme esthétique qui veut être comme la réalité-même du nouveau monde social mais qui en fait se referme sur lui-même. Ce qui est frappant c’est qu’à la fin de la journée, dans L’homme à la caméra, il y a des gens qui se voient dans un cinéma comme des acteurs du communisme, mais sur le mode de la plaisanterie. Je crois que c’est la contradiction du modernisme. Un art de mobilisation générale qui découvre en son cœur le contraire, c’est-à-dire le jeu et la rêverie. Les censeurs soviétiques vont d’ailleurs accuser les films de Vertov d’être du formalisme, c’est-à-dire du jeu, du whitmanisme. La volonté de faire l’art de la vie nouvelle se résout en cette espèce de doublé du lyrisme démocratique et du communisme transformé en jeu. »

Jacques Rancière

“Ce saut entre le déclic de l’instantané photographique et l’éternelle affirmation de la vie mesure bien l’espace de pensée paradoxal, le grand écart au sein duquel la photographie a été reconnue comme un art nouveau. Il se pourrait bien qu’il faille toujours quelque supplément philosophique lorsqu’il s’agit de définir la spécificité d’une pratique artistique comme spécificité pratique et artistique. Car ce que nous appelons un art est deux choses en une. C’est une manière de faire, l’usage d’une technique propre qui s’individualise dans sa différence avec d’autres. Et c’est la négation de ce qui constitue le propre de toute technique, à savoir le fait d’être un moyen au service d’une fin extérieure. C’est l’affirmation que cette technique est capable de faire ce que font les arts reconnus comme tels : nier la spécificité technique qui les voue au service d’usages particuliers. Un art fondé sur la reproduction mécanique est assurément plus que tout autre à la peine pour affirmer qu’il est bien un art. Mais il est aussi le mieux placé pour généraliser le problème et retourner l’argument contre ceux qui veulent l’exclure.”

Jacques Rancière, Aisthesis

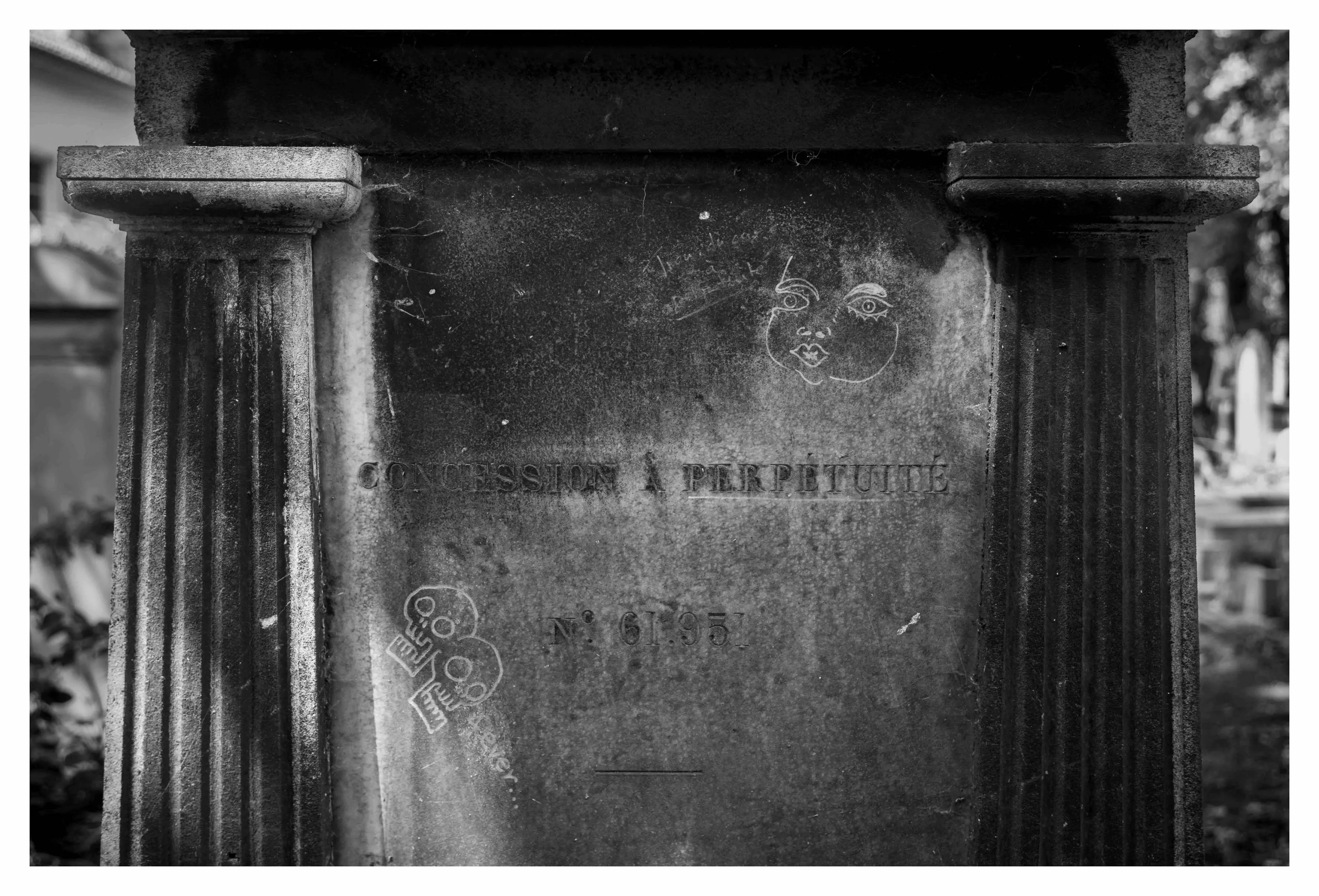

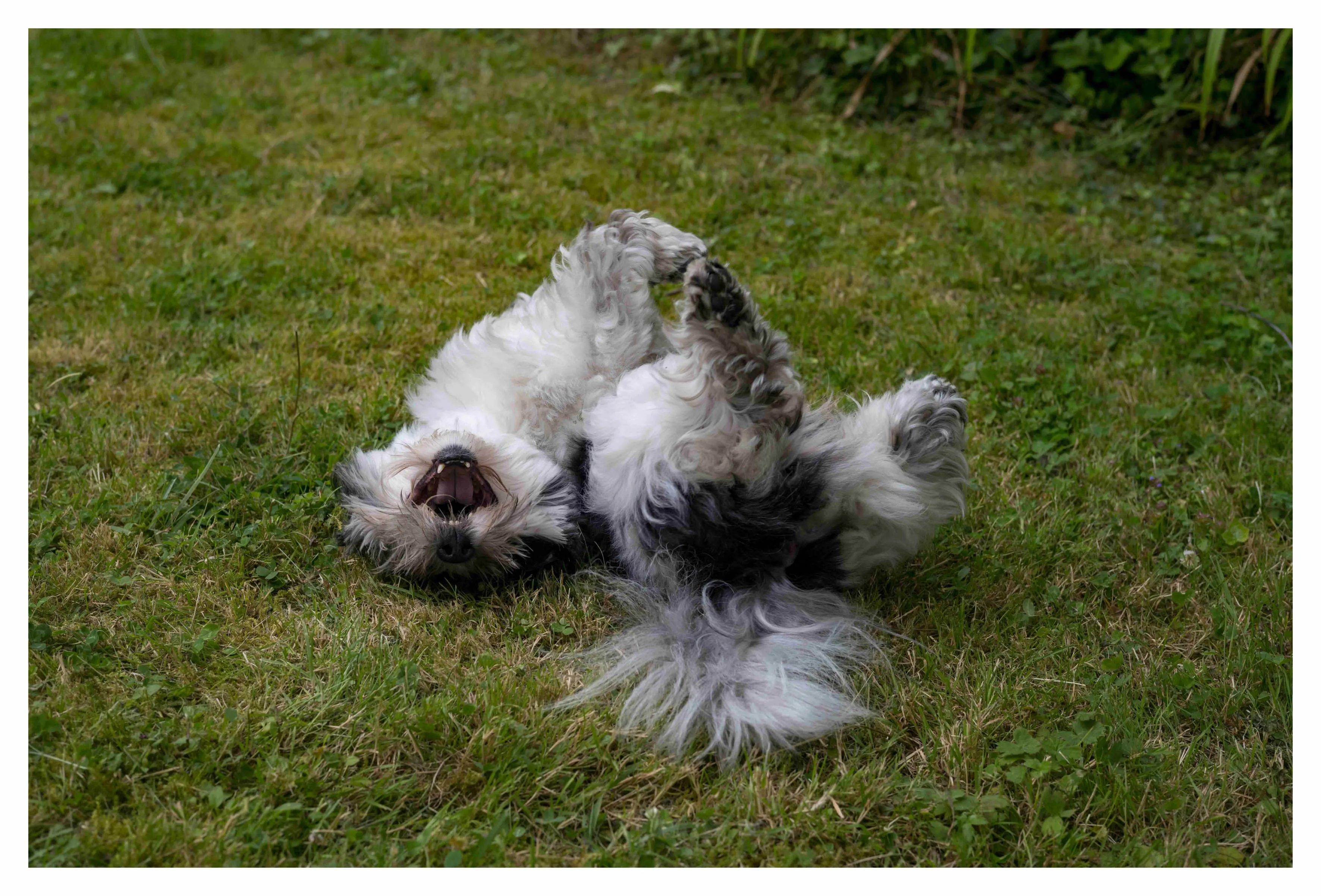

“It’s funny that when I die my friends will get to see

what kind of suit my mom buries me in

I hope it’s dark blue with blue stars

When the priest leans over me

and starts talking about Jesus

and the state of my soul please remind him

we’re having a funeral here not a play

Pick me up

Four for each side of the box

March me to the shiny black car

Long winding procession of cars

Mostly of silver and black

Gentleman in black suits and the ladies in black

Dresses and gloves

Now carry me out to the grave

The spot where I’ve paid to be buried

And just before whoever gives the command

to send my body down

I’ll jump out of the box and tap dance

from head to bald head

I’ll swoop and I’ll spin I’ll rise and dive down again

I’ll laugh like a baby so happy and free

And no one will see no one will notice me”

Of Montreal, Scenes from my funeral

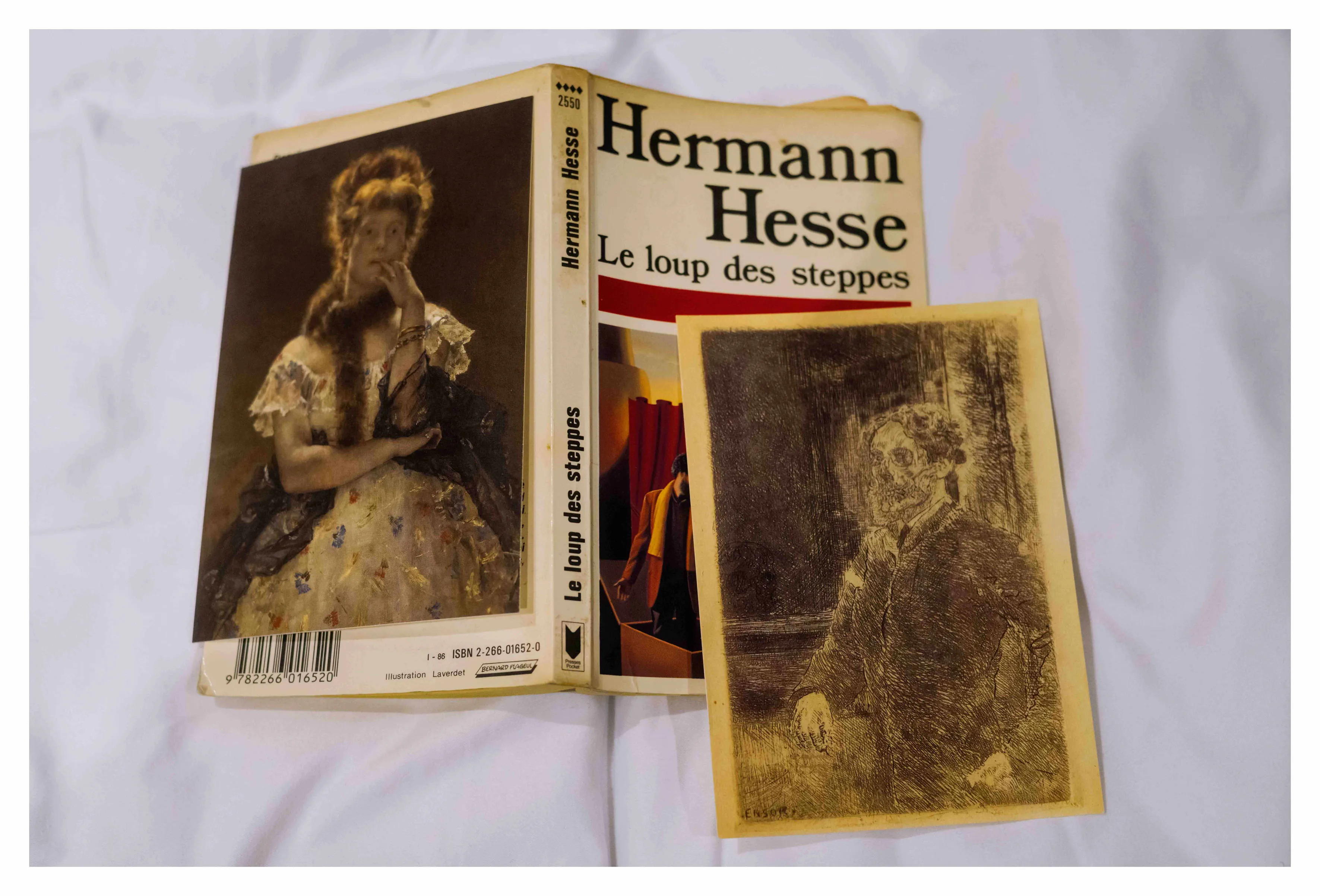

« Qui donc, en son temps, a gouverné le monde, empoché l’argent, donné le ton et conduit la foule : Mozart ou les faiseurs d’affaires ? Mozart ou les plats bonshommes à la douzaine ? Comment est-il mort et a-t-il été enterré ? Oui, je pense que peut-être il en fut et il en sera toujours ainsi, et que ce qu’ils appellent dans les écoles « histoire universelle », ce qu’il faut apprendre par cœur pour être instruit, ces lieux communs sur les héros, les génies, les belles actions et les grands sentiments, tout ça n’est que du truquage inventé par les maîtres d’école pour que l’enseignement existe et pour que les gosses fassent quelque chose pendant l’année scolaire. Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ; la puissance et l’argent, le temps et le monde appartiennent aux petits, aux mesquins, et les autres, les êtres humains véritables, n’ont rien. Rien que la mort. »

Hermann Hesse, Le Loup Des Steppes

« C’est ainsi que maints souvenirs de ma vie, en cette belle nuit tendre, reparurent devant moi, qui avais vécu si longtemps pauvre, vide, privé d’images. Maintenant, merveilleusement éclose au contact d’Eros, la source jaillissait riche et profonde, et par moments mon cœur s’arrêtait de battre de ravissement et de tristesse, en voyant combien était riche la galerie de tableaux de ma vie, combien remplie de constellations et d’astres éternels l’âme du pauvre Loup des steppes. Mon enfance et ma mère me contemplaient de là-bas, lumineuses et tendres, infiniment lointaines comme des cimes envolées dans le bleu, le chœur de mes amitiés retentissait en airain sonore, en commençant par le légendaire Hermann, frère spirituel d’Hermine ; embaumées et extra-terrestres comme des nymphéas s’épanouissant sur l’eau, flottaient les images des femmes que j’avais aimées, désirées, chantées, dont je n’avais atteint ou tenté d’avoir que quelques-unes. Ma femme, elle aussi, parut, avec qui j’avais vécu maintes années, qui m’avait enseigné la camaraderie, le conflit, la résignation, en laquelle, malgré toutes les insuffisances, j’avais gardé une profonde confiance jusqu’au jour où, devenue soudain démente et malade, elle m’abandonna en une fuite soudaine et une révolte farouche ; et je reconnus combien j’avais dû l’aimer et quelle foi j’avais dû avoir en elle pour que sa trahison de ma confiance ait pu me blesser aussi profondément et pour toute la vie. »

Hermann Hesse, Le Loup Des Steppes

”« Le Loup des steppes, en raison de sa propre conception, se trouvait absolument hors du monde bourgeois, puisqu’il ne connaissait ni vie de famille ni ambition sociale. Il se sentait exclusivement comme un être à part, tantôt comme un maniaque et un solitaire morbide, tantôt comme un individu aux aptitudes géniales, au-dessus des normes mesquines de la vie quotidienne. En toute conscience, il méprisait le bourgeois et se félicitait de n’en être pas un. Cependant, sous maint rapport, il vivait fort bourgeoisement, il avait de l’argent à la banque et secourait des parents pauvres ; il s’habillait sans recherche, mais convenablement et sobrement ; il cherchait à vivre en paix avec la police, le fisc et autres puissances. En outre une nostalgie profonde et secrète l’attirait continuellement vers le petit monde bourgeois, vers les pensions de famille tranquilles et convenables, aux jardins proprets, aux escaliers astiqués, et à toute cette modeste atmosphère d’ordre et de décence. Il lui plaisait de cultiver ses petits vices et ses extravagances, de se sentir en maniaque ou en génie, mais il ne séjournait, ne demeurait jamais, pour ainsi dire, dans les régions de la vie où le bourgeoisisme n’existe plus. Il ne se sentait chez lui ni dans l’atmosphère des hommes violents et exceptionnels, ni dans celle des criminels et des déclassés, et continuait à habiter la province bourgeoise, à entretenir des relations quelconques, fût-ce celle du contraste et de la révolte, avec ses normes et son atmosphère. En outre, il avait reçu l’éducation d’un milieu petit-bourgeois et il en avait conservé une foule de notions et de concepts. »

Hermann Hesse, Le Loup Des Steppes

« Ce Loup des steppes devait mourir, mettre fin par sa propre main à son existence détestable, ou bien, fondu au feu mortel d’un renouvellement, changer, arracher son masque et recréer un moi nouveau. Ah ! ce phénomène ne m’était ni neuf ni inconnu, je le connaissais, je l’avais déjà vécu à plusieurs reprises, aux périodes de désespoir extrême. Chaque fois, cette explosion avait fait voler en miettes le moi de l’époque ; chaque fois, les puissances de l’abîme l’avaient broyé et détruit ; à chaque fois, un morceau de vie particulièrement cher et choyé m’était devenu infidèle et m’avait abandonné. Un jour, j’avais perdu ma réputation bourgeoise avec ma fortune, et j’avais dû apprendre à renoncer à l’estime de ceux qui, jusqu’alors, m’avaient tiré des coups de chapeau ; puis ma vie de famille s’était écroulée en une nuit ma femme, atteinte d’une maladie de l’esprit m’avait chassé du foyer, l’amour et la confiance s’étaient soudain transformés en haine et en lutte mortelle »

Hermann Hesse, Le Loup Des Steppes

« À chacun de ces bouleversements de ma vie j’avais finalement, c’est indéniable, gagné quelque chose en liberté, en esprit, en profondeur, mais aussi en solitude, en détachement d’incompris, en refroidissement. »

Hermann Hesse, Le Loup Des Steppes

« Les premiers souvenirs de notre vie sont des souvenirs visuels. La vie, dans le souvenir, devient comme un film muet. Nous avons tous dans notre mémoire une image qui est la première, ou parmi les premières, de notre vie. Cette image est un signe : plus exactement, c’est un signe linguistique. Or, si elle est un signe linguistique, elle communique ou exprime quelque chose. Je vais te citer un exemple que toi, cher Gennariello, toi qui es napolitain, tu vas trouver exotique. La première image de ma vie est un rideau blanc, transparent, et me semble-t-il immobile, accroché à une fenêtre donnant sur une ruelle plutôt triste et sombre. Ce rideau me terrorise et m’angoisse : non pas comme quelque chose de menaçant ou de désagréable, mais comme quelque chose de cosmique. Dans ce rideau, se résume et s’incarne tout entier l’esprit de la maison où je suis né. C’était une maison bourgeoise à Bologne. En effet, les autres images « qui entrent en concurrence avec le rideau pour la primauté chronologique, ce sont : une chambre avec une alcôve (où dormait ma grand-mère) ; des meubles massifs et respectables ; dans la rue, une voiture à chevaux dans laquelle je voulais monter. Ces images-ci sont moins douloureuses que celle du rideau, mais elles aussi portent en elles, figé, ce je ne sais quoi de cosmique qui constitue l’esprit petit-bourgeois du monde où je suis né. Mais si, dans les objets et les choses dont les images se sont fixées dans ma mémoire comme celles d’un rêve indélébile, se dépose et se concentre tout un monde de « souvenirs » qu’elles évoquent en un instant, c’est-à-dire si ces objets et ces choses sont des contenants dans lesquels est rassemblé tout un univers que je peux en extraire pour l’observer – en même temps ces objets et ces choses ne sont pas qu’un simple contenant. Ce sont justement des signes linguistiques qui, alors qu’aujourd’hui ils évoquent pour moi personnellement le monde de l’enfance bourgeoise, en ces premiers temps de ma vie me parlaient toutefois objectivement, et se laissaient déchiffrer comme quelque chose de nouveau et d’inconnu. Car le contenu de mes souvenirs ne se superposait pas aux signes : eux seuls étaient leur propre contenu. Et ils me le communiquaient. Leur communication était donc essentiellement pédagogique. Ils m’apprenaient où j’étais né, dans quel monde je vivais et, surtout, comment je devais concevoir ma naissance et ma vie. S’agissant d’un discours pédagogique inarticulé, fixe et incontestable, il ne pouvait être qu’autoritaire et répressif, comme on dit aujourd’hui. Ce que ce rideau-là m’a dit et appris n’admettait (et n’admet) aucune réplique. Avec lui, aucun dialogue ou acte d’autoéducation n’était ni possible ni admissible. Voilà pourquoi j’ai cru que le monde entier était le monde que ce rideau m’apprenait : j’ai cru que le monde entier était respectable, idéaliste, triste, sceptique et un peu vulgaire — bref, petit-bourgeois.

D’autres « discours de choses » se sont ajoutés peu après, et ensuite pendant toute mon enfance et ma jeunesse. Souvent, ces nouveaux « discours de choses » (surtout après la toute première enfance) étaient en contradiction avec ceux du début. J’ai vu des objets divers et des meubles de prolétaires et de sous-prolétaires ; j’ai vu des paysages non urbains, mais suburbains, ou pauvrement champêtres, et ainsi de suite. Mais que de temps a-t-il fallu, mon cher Gennariello, pour que ces premiers discours soient mis en doute et explicitement contestés par les suivants ! Leur caractère répressif et autoritaire est resté invincible pendant de longues années. J’ai vite compris, il est vrai, qu’au-delà de mon monde petit-bourgeois, si cosmique et absolu, il y avait aussi un autre monde, et même qu’il y avait d’autres mondes. Mais il m’a toujours semblé, très longtemps, que le seul vrai et valable était le mien, que m’avaient appris les objets, la réalité physique, alors que les autres mondes me paraissaient étrangers, différents, anormaux, inquiétants et dénués de vérité. L’éducation donnée à un enfant par les objets, par les choses, par la réalité physique – en d’autres termes, par les phénomènes matériels de sa condition sociale – rend cet enfant, corporellement, ce qu’il est et ce qu’il sera tout au long de sa vie. Ce qui est éduqué c’est sa chair même, comme forme de son esprit. La condition sociale est reconnaissable dans la chair d’un individu« (du moins selon l’expérience historique qui est la mienne). Parce qu’il a été physiquement façonné par l’éducation, précisément physique, donnée par la matière même dont est fait son monde. »

Pier Paolo Pasolini, Lettres Luthériennes

“Je commençai ainsi à découvrir qu’il existait une multitude de moyens de percevoir, des moyens qui étaient contrôlables par ce que je ne peux définir autrement que comme un geste intérieur de l’esprit. Tout se passait comme s’il existait, dans la conscience de soi, un point central où l’être est d’une très haute intensité, où il est l’essence même de l’identité. Et ce noyau de l’être pouvait, je le découvris alors, être déplacé à volonté. Mais expliquer comment cela se passe à quelqu’un qui ne l’a jamais expérimenté lui-même revient à essayer d’expliquer comment on remue ses oreilles.”

Marion Milner, Une vie à soi