Charges publiques

| Film et série de photographies | Charges publiques |

|---|---|

| Durée | 14'03" |

| Auteur | Paul Sztulman |

| Son | Bertrand Gauguet |

| Lieu | Paris |

| Date | 2023 |

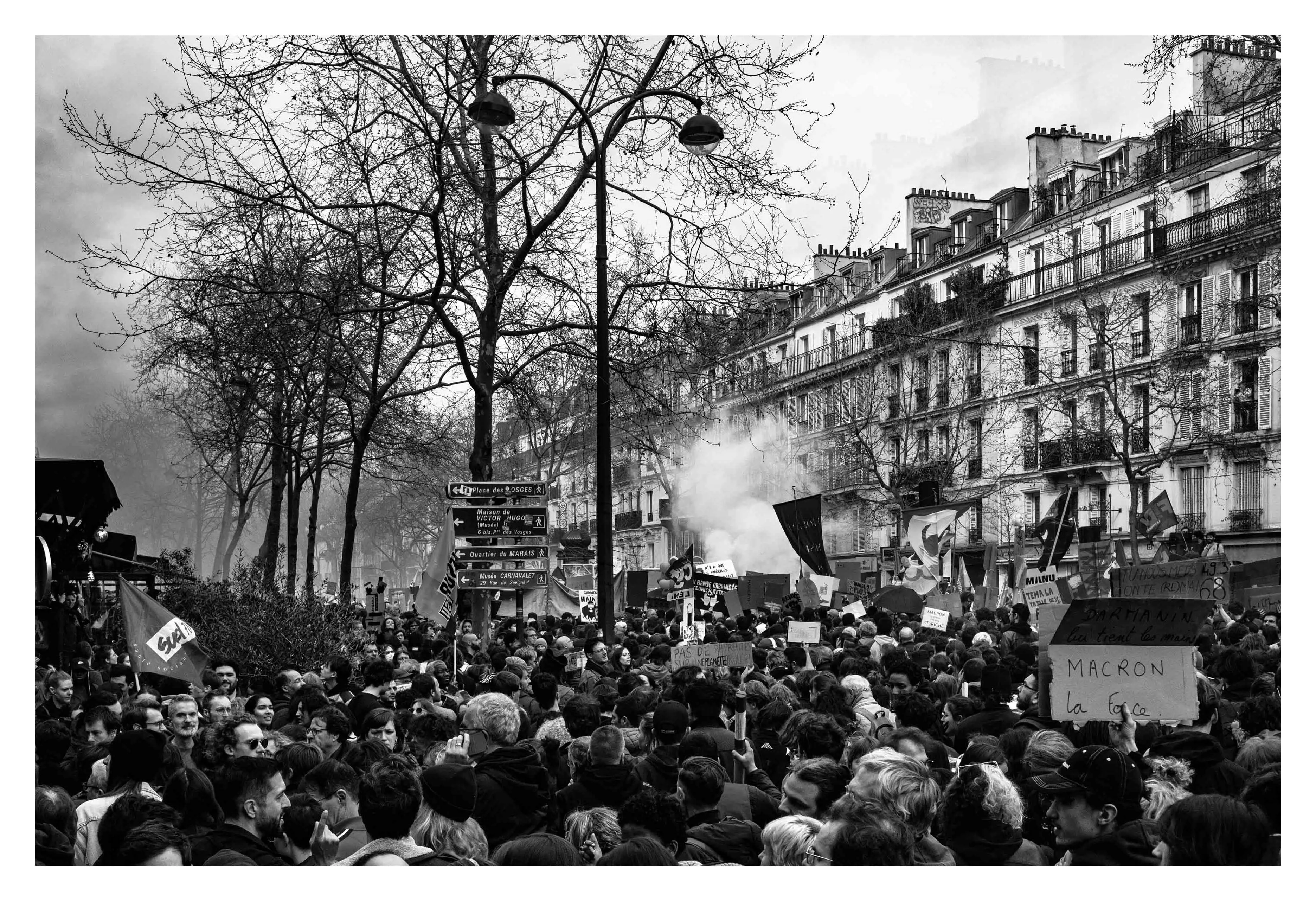

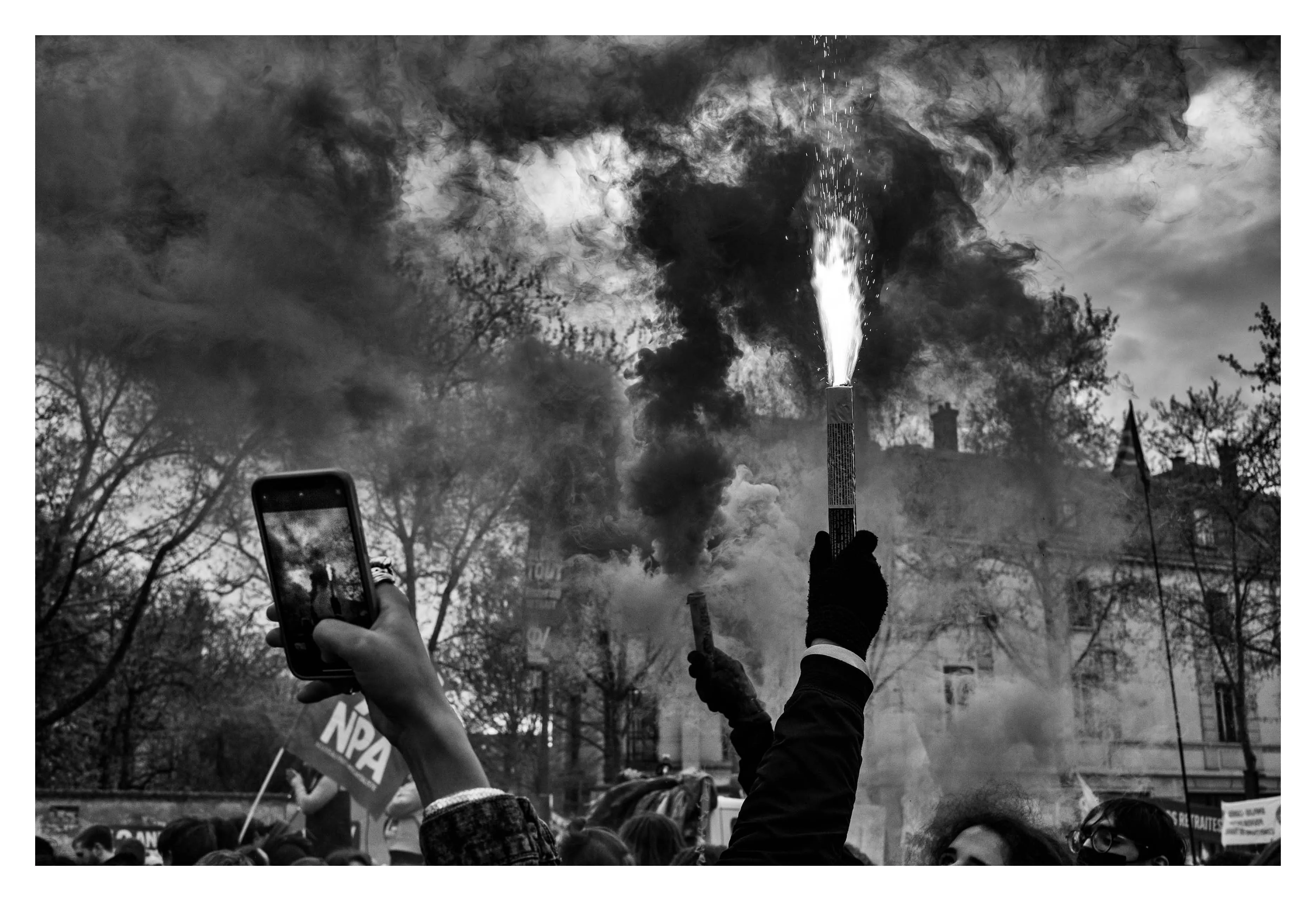

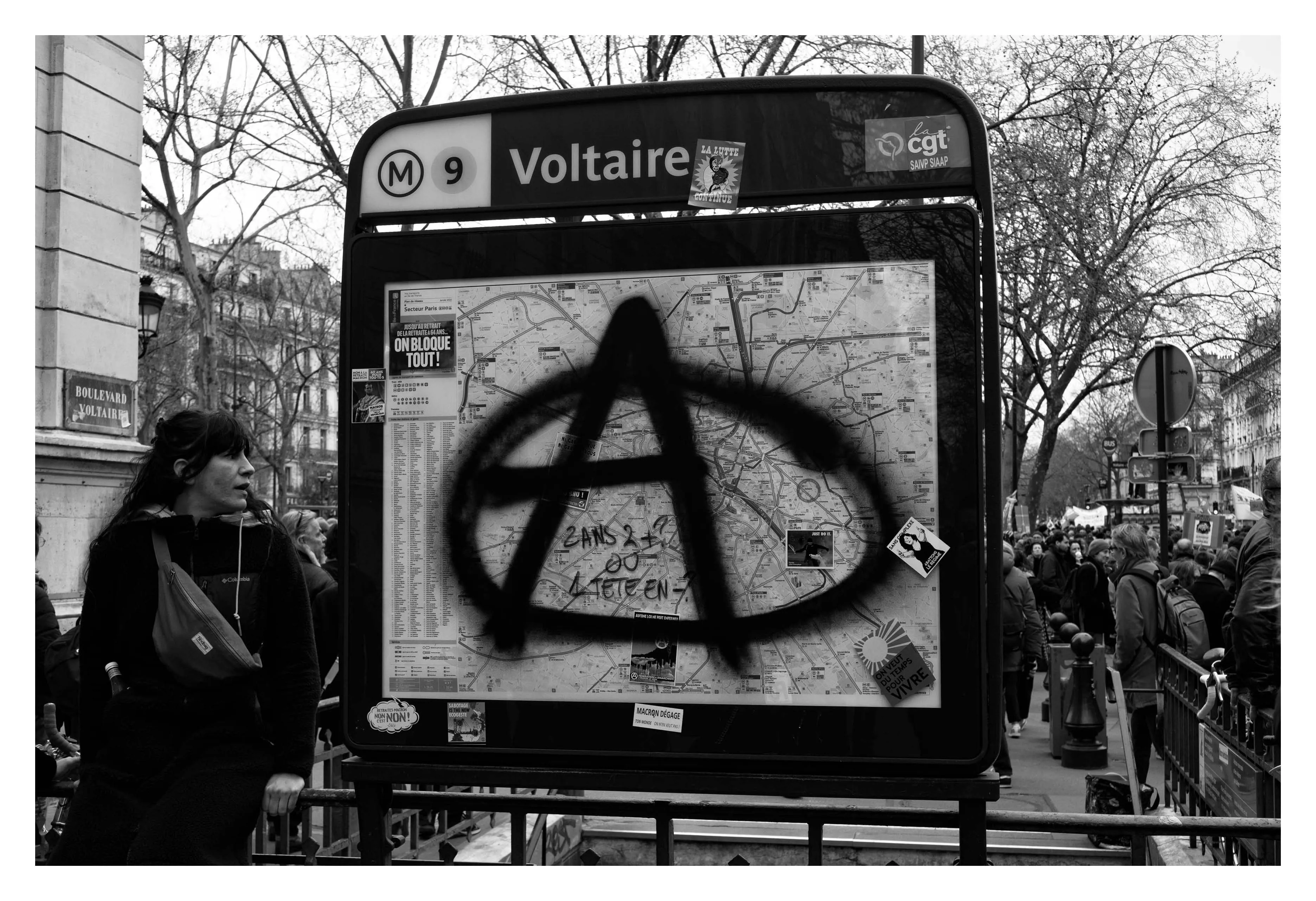

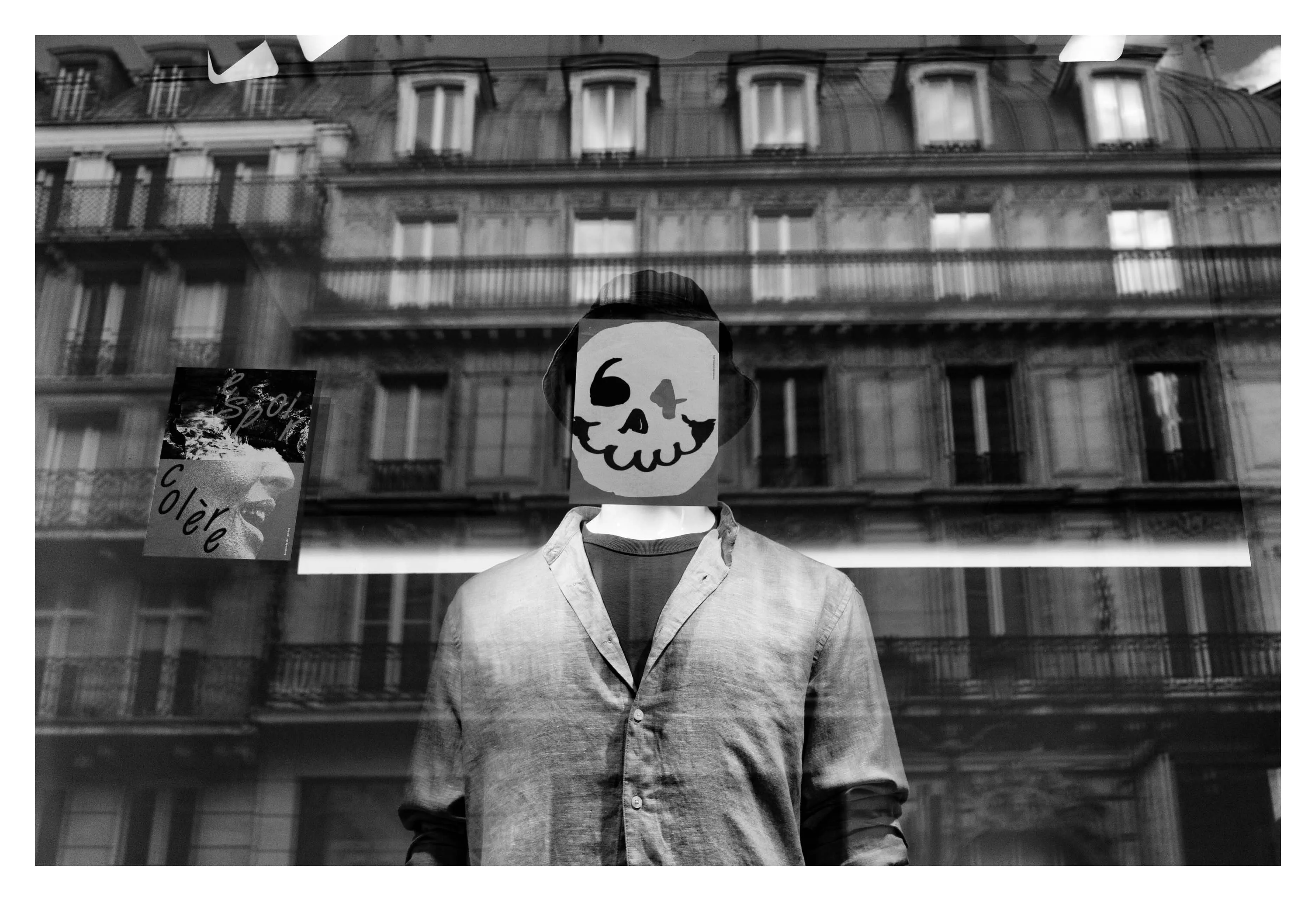

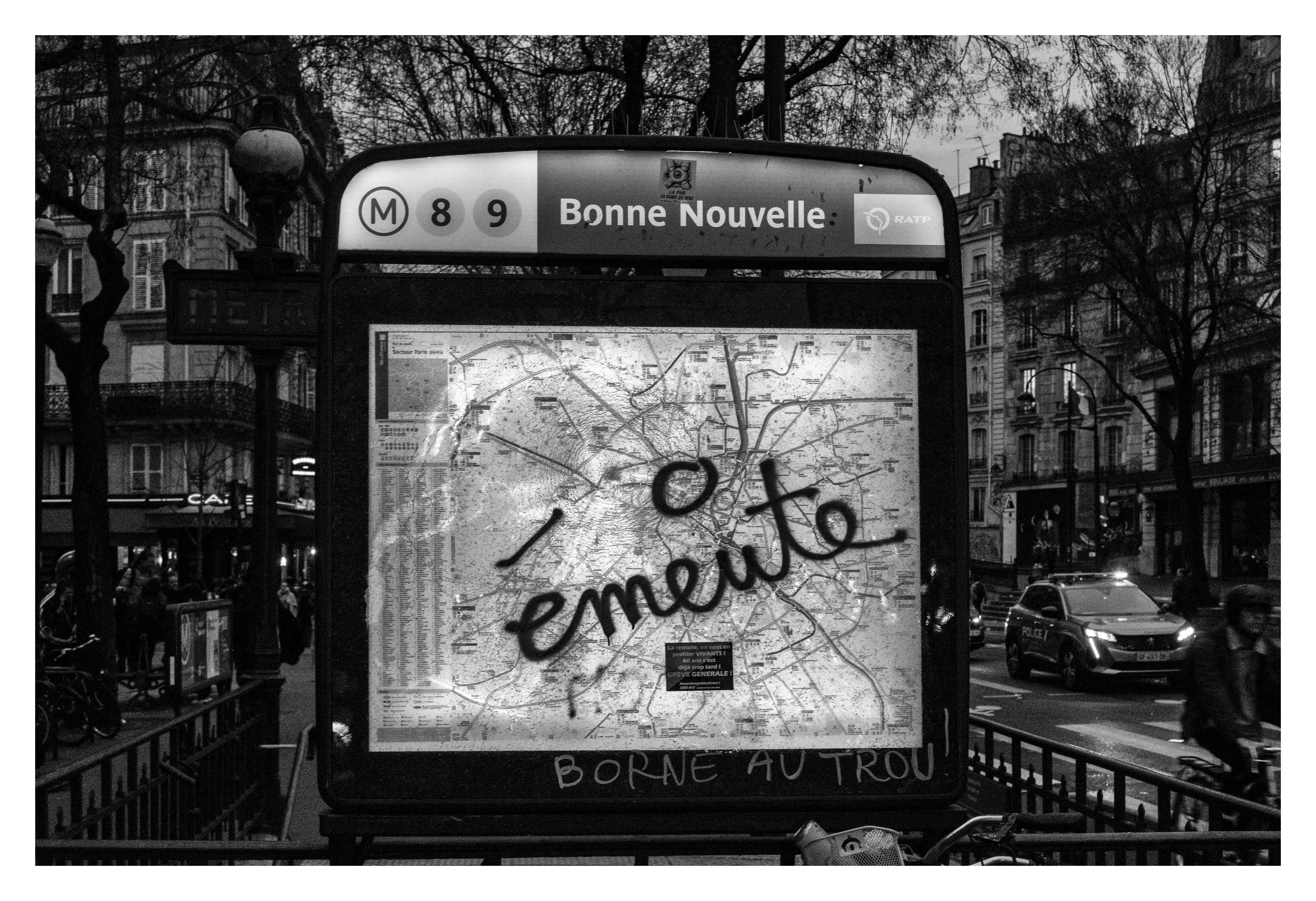

Au printemps 2023, en solidarité avec le mouvement social contre la réforme des retraites et les mobilisations des écoles d’art contre la dégradation de leurs conditions d’exercice, les étudiantes et les étudiants de l’EnsAD - Paris entrèrent en luttes. Iels firent annuler les cours au profit d’expérimentations libres et horizontales, en relation avec les enjeux politiques et éthiques du moment. Avec leur char, leurs pancartes, leurs fanzines, leurs bannières, leurs stickers et leurs chants, iels rejoignirent les cortèges et syndicats dans leurs actions et révoltes. Les images et les sons qui suivent furent prélevés pendant ces manifestations nationales.

Les deux cartons de texte qui ouvrent et ferment le film sont volontairement lapidaires. Mon souci était de résumer la chronologie si longue de toute cette histoire, sans plonger les spectatrices et spectateurs dans un rappel des faits trop exhaustif. Mais ce texte de présentation offre la possibilité de dater plus précisément les choses et de redonner quelques éléments de contexte. La mémoire est nébuleuse et au fil des années la succession des événements se perd dans une impression d’ensemble. Alors, même si ce passé est encore chaud au moment où j’écris ces lignes, il est probable que, dans quelques années, le détail se sera grandement estompé.

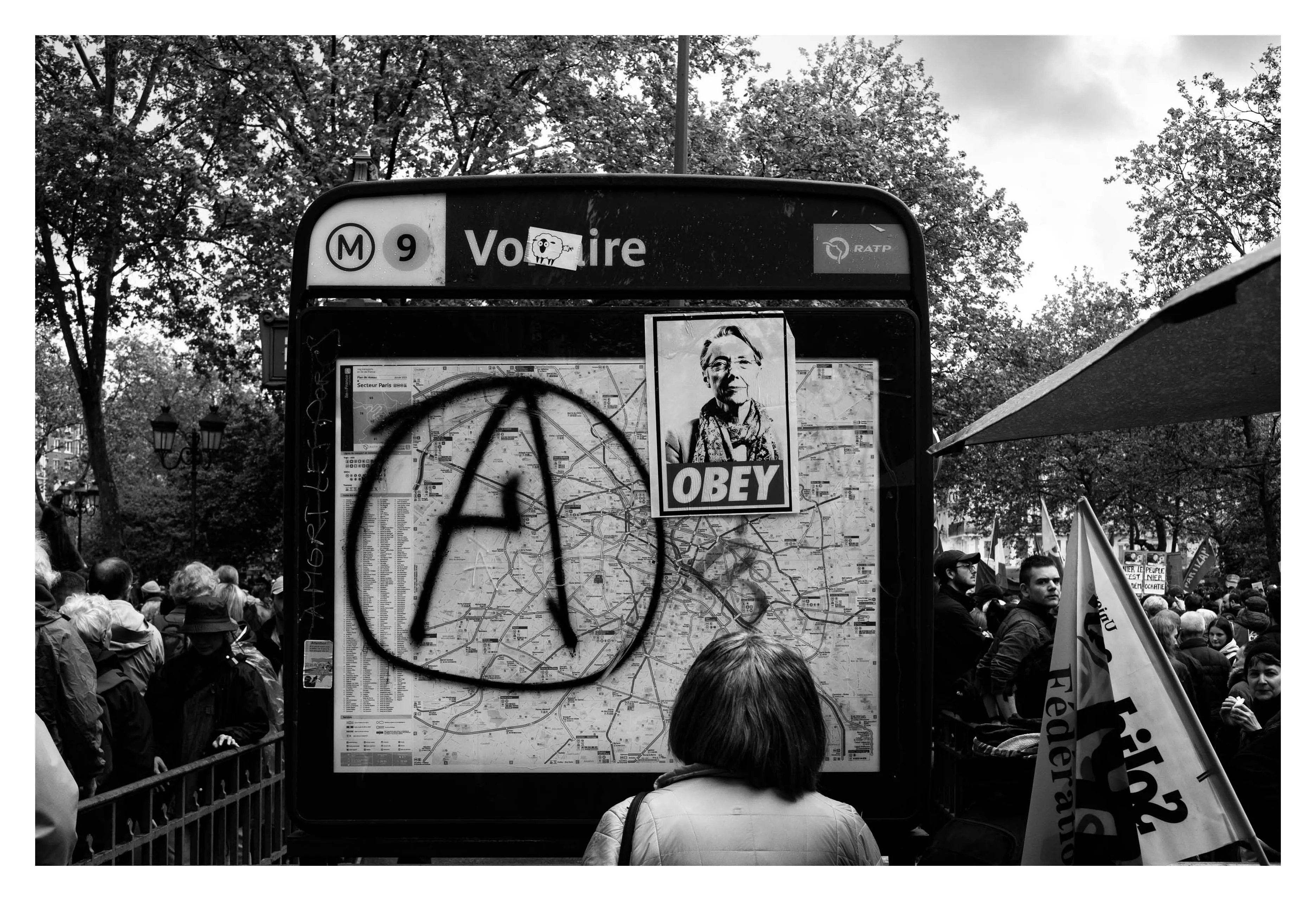

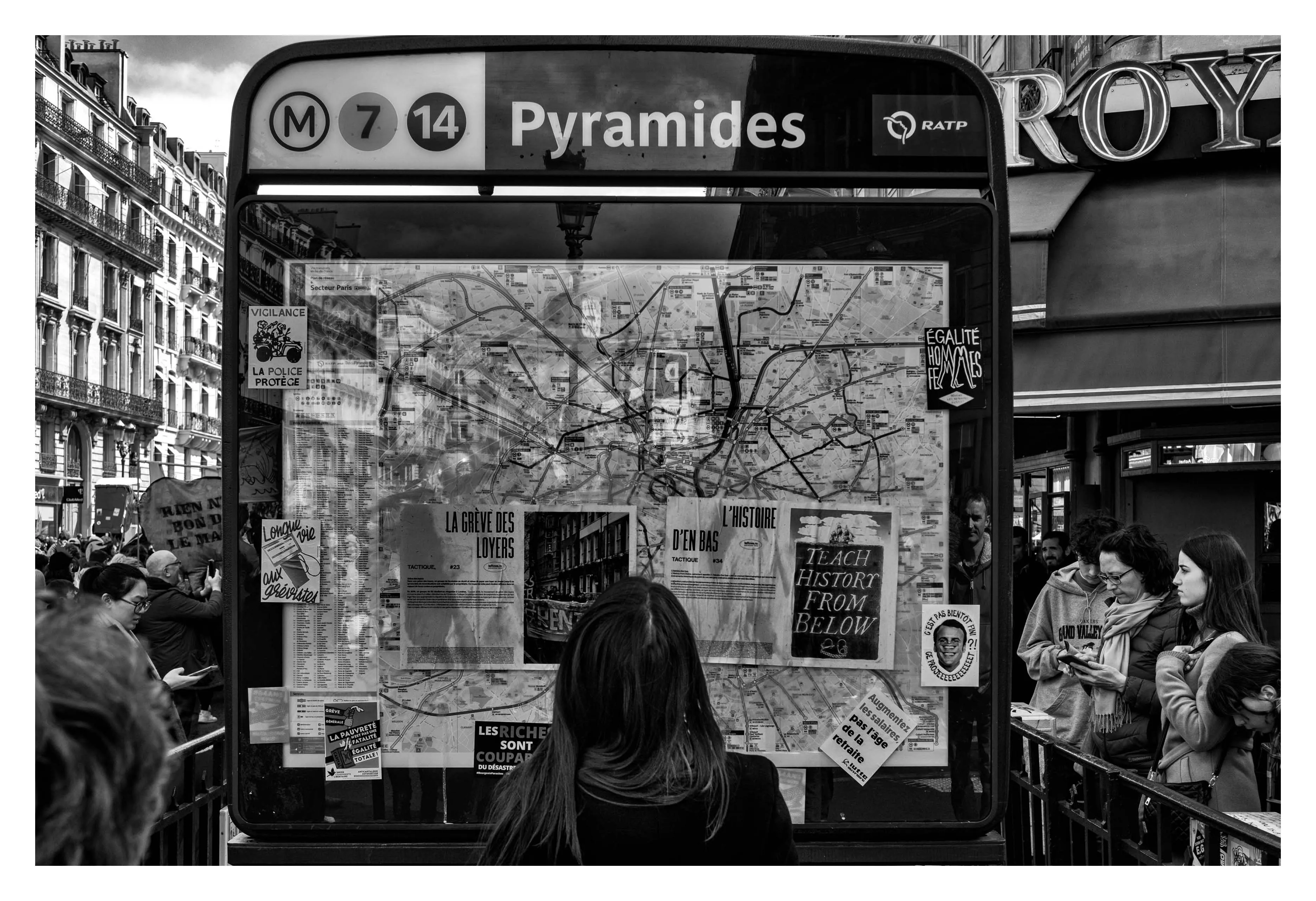

Ce film traite des mobilisations étudiantes de l’École des Arts Décoratifs (l’Ensad, à Paris, où j’enseigne) contre le projet de réforme des retraites en France de 2023 portées par la Première Ministre Élisabeth Borne et le ministre du travail Olivier Dussopt. Celle-ci déclencha un mouvement social massif porté par une intersyndicale nationale constituée dès le décembre 2022. Plus d’une douzaine de journées d’action s’en suivirent ainsi qu’une série de blocages intermittents et des manifestations quotidiennes improvisées. Ce mouvement était soutenu par près des trois quart de la population française. Des centaines de caisses de grève permirent au mouvement de tenir sur la durée. La vente des différents imprimés produit à l’école permis de les alimenter un peu plus. La politique du maintien de l’ordre choisi par le Gouvernement fut moins violente qu’avec les Gilets Jaunes mais inquiéta néanmoins l’ONU et le Conseil de l’Europe.

En ce qui concerne les prises de vue de ce film, elles couvrent la période allant du 16 mars, date de la décision du gouvernement d’utiliser l’article 49.3, jusqu’à sa validation par le Conseil Constitutionnel. Il y a encore des images de la semaine suivante mais peu puisque le mouvement s’est éteint rapidement, après la dernière grande manifestation du 1er Mai, non sans rage et anxiété quant au futur proche. Comme le 49.3 n’a été réellement actif qu’après validation du Conseil Constitutionnel, cela me semblait économe et juste d’écrire dans le carton du film que la réforme avait finalement été adoptée à ce moment-là. Les mouvements et manifestations qui s’étaient mis en branle alors espéraient en effet (sans trop y croire) que le 49.3 serait retoqué. Une semaine avant qu’il soit utilisé, la mobilisation étudiante commença à l’école. Le 08 mars une partie des étudiant·es bloquèrent l’école tandis qu’ailleurs dans le pays d’autres mobilisations tentaient d’envoyer un avertissement au gouvernement s’il osait encore une fois brandir cet article de la Constitution. La Première Ministre Elisabeth Borne y eut cependant recours le 16 mars. Cela faisait trois jours que l’école était occupée par les étudiant·es qui alternaient Assemblées Générales ateliers de fabrications de tracts, piquets de grève ou participations à des manifestations et des blocages avec les syndicats. Le choix du 49.3 par le gouvernement enflamma l’école et le nombre d’étudiant·es qui rejoignaient le mouvement enfla rapidement. L’annulation des cours fut voté et s’ouvrit alors un temps propice à une remise en question du fonctionnement et de la pédagogie dans notre école, tandis qu’une convergence des luttes se dessinait dans les rues. Ces semaines de lutte furent très intense et certaines oppositions à l’école n’ont pas manqué de se manifester. Elles furent néanmoins moins fortes que la mobilisation pendant cette période.

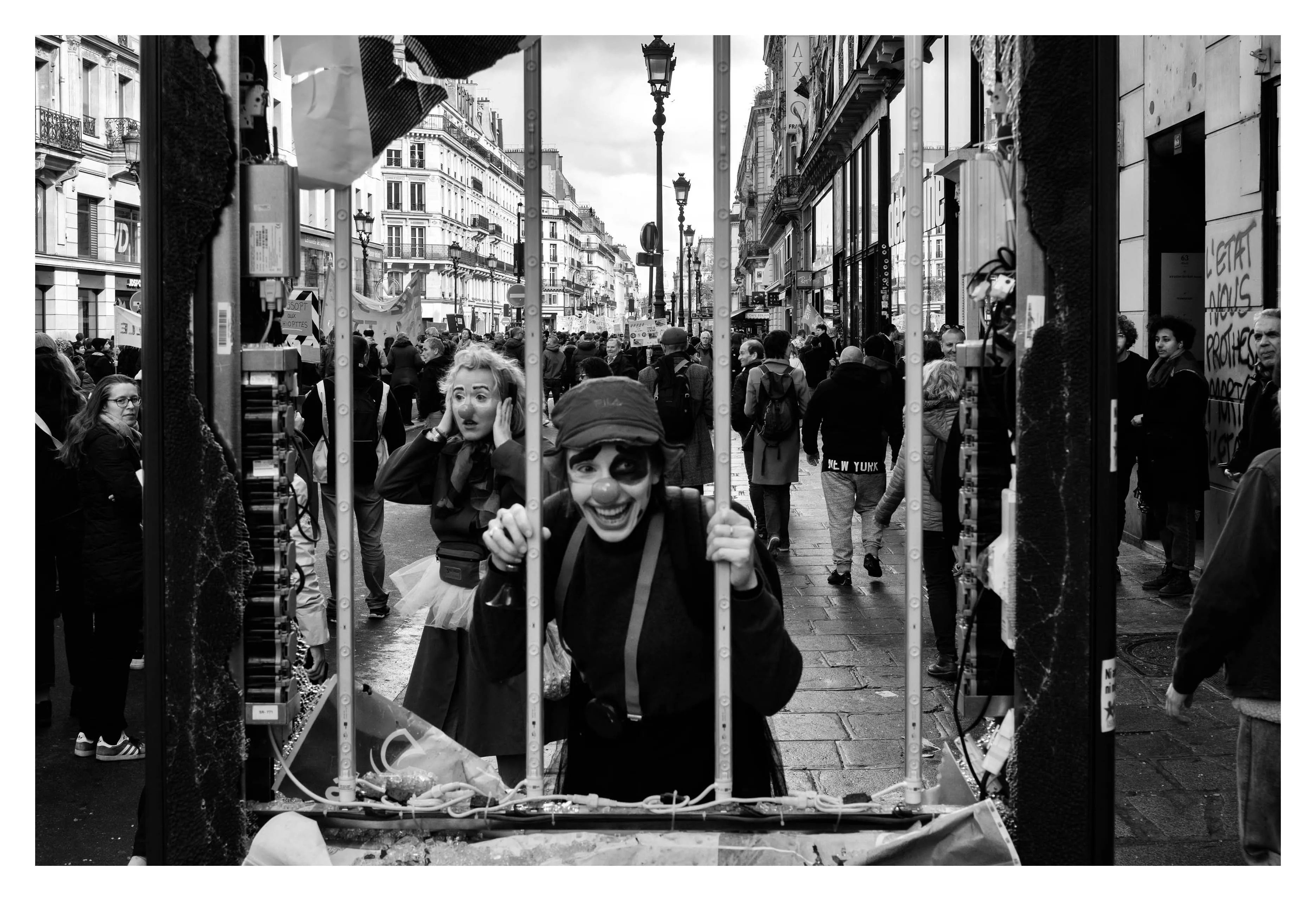

On pourrait se demander pourquoi le film ne s’attarde pas sur ce qui se passait à l’intérieur de l’école (ateliers, piquets, cours improvisés, AG, etc). La raison en est simple. Je pense que c’est aux étudiantes et étudiants de le faire, que cela devrait être un film collectif, polyphonique et non d’un seul, encore moins un enseignant. Je sais qu’ils ont accumulés de nombreuses heures d’enregistrement et des matériaux imprimés de toutes sortes et j’espère qu’iels le feront un jour. Ce sera mieux que ce que j’aurais pu faire de mon côté. Plus juste assurément. Moi, je ne sais pas si j’aurais su trouver un regard ou un positionnement qui ne soit pas inconsciemment surplombant du fait même d’être un enseignant. Quand je pliais des tracts ou faisais des séances improvisées de travail avec les étudiant·es, je ne pensais pas à faire des images et quand j’entrais dans les salles je ne me sentais pas toujours de photographier les présent·es car certain·es m’étaient inconnu·es et réciproquement. Dans la rue, nous marchions sans les hiérarchies internes de l’école, la joie et les regards complices circulaient à vitesse folle et j’ai vite senti que c’était cela que je voulais suivre. Le film se centre sur la manifestation comme forme politique, dont on déplore, non sans raison, qu’elle tourne un peu à vide et manque d’efficace mais qui offre aussi une expérience si forte tant sur le plan de la mise à l’épreuve individuelle que collective.

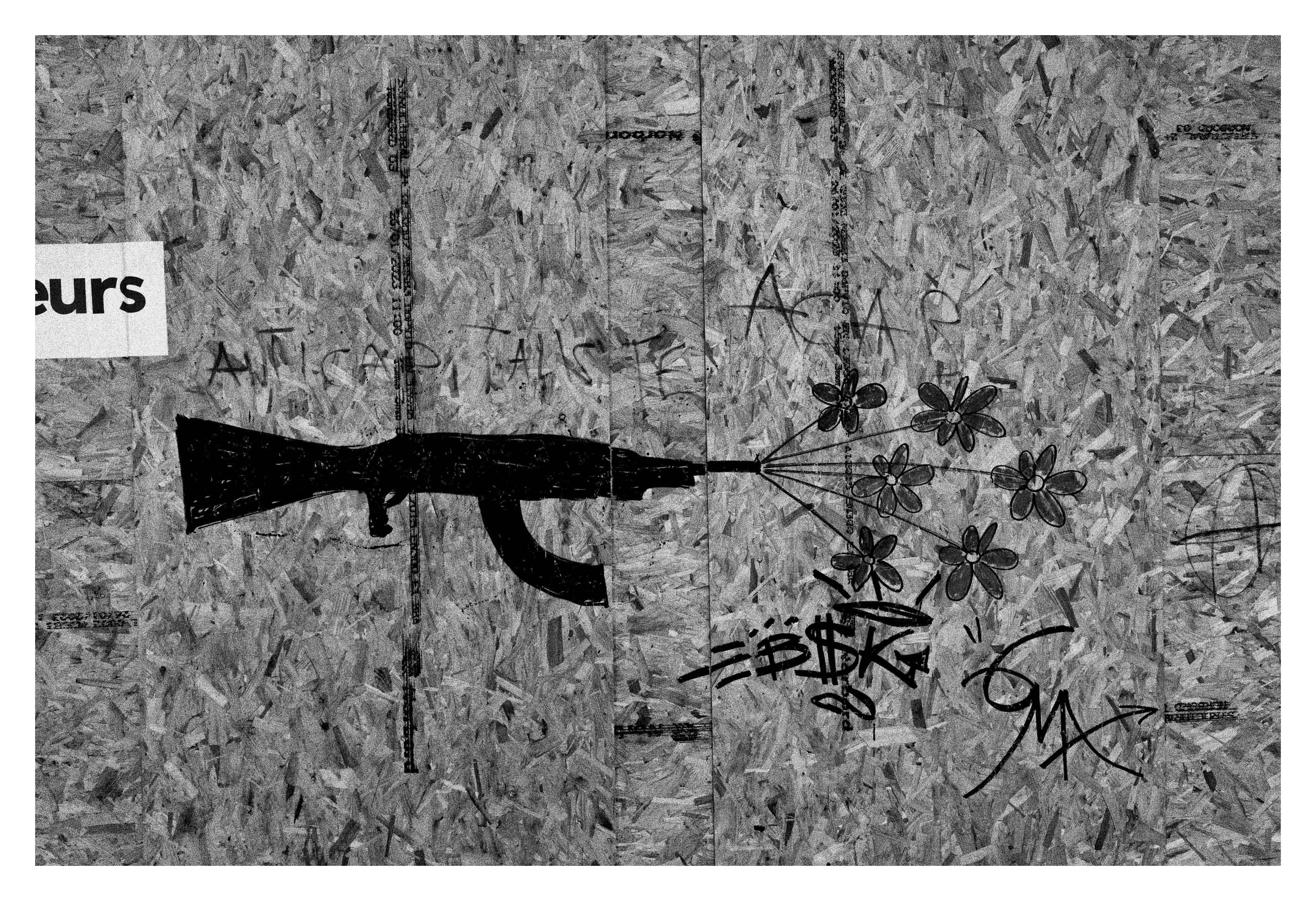

Enfin, un dernier point, plusieurs personnes qui ont vu le film m’ont fait part de leur étonnement critique sur le fait que je n’ai pas photographié les violences policières. Elle sont présentes cependant, montrés de manière indirectes à travers les affiches et les slogans. Il y a deux raisons (critiquables) à cela. La première est circonstancielle, la seconde est volontaire. Je ne me suis retrouvé moi-même qu’une seule fois au milieu de la violence policière et je n’ai pas réussi à en faire la moindre image pertinente ou même informative. J’ai détalé comme la plupart, peu rompu à faire face aux gaz et aux matraques, sans même parler de la menace des flash-balls. Mais il y a également une raison affirmée. Chaque soir de cette période portée par l’enthousiasme, je pestais de constater que les seules images que l’on montrait en boucle (comme pour toutes les manifs où je traîne mes guêtres depuis des décennies) sont celles des violences de fin de cortège (tant sur les grands médias que les réseaux militants). Et je voulais montrer la joie et l’inventivité des manifs, et de celles-ci particulièrement : emportées par la jeunesse. J’ai donc délégué aux signes de dire et de montrer les violences policières. La représentation de la violence est une chose délicate et difficile. Cette médiatisation m’a semblé une issue sur la base d’un manque de matériel. D’autant qu’une longue partie du film s’attarde sur la joyeuse inventivité des écrits et des images, ainsi que de leur rencontre dans un même espace graphique, que sécrètent les mouvements sociaux comme le corps de l’adrénaline. Ce graphisme anonyme, qui va du crayon et de la bombe à peinture sur le mur aux autocollants et affiches les plus sophistiquées, appartient à une histoire méconnue, dont les traits d’esprits et les trouvailles esthétiques n’ont pourtant jamais cessé d’alimenter l’histoire de l’art moderne. Je remercie une étudiante de l’époque fort impliquée dans le mouvement, Pauline R., de m’avoir permis par nos échanges de clarifier les enjeux de cet essai photographique et filmique. L’important pour moi, c’était de faire un relevé de la beauté et de l’inventivité des mouvements sociaux, dont la longue histoire montre que nous leur devons le meilleur de nos conditions de vie, même si elles furent de tout temps conspuées et réprimées - et si souvent dans le sang.